Modern Timesはデータの民主化により、様々な新しい社会的価値を創造するためのノウハウを提供するメディアです。データ駆動型社会の在り方からさらに一歩踏み込んだ領域について発信します。

データと人間の主従関係

大規模クラウド等のテクノロジーが発展し、大量のデータを収集・保有・加工・活用ができる時代になりました。ポスト大量生産・大量消費社会の構築において鍵を握るのが「データ」です。データを活用すれば、新たな事象を発見し、チャンスをつくり、裏付けのとれた施策を展開することがで��きます(これこそが、データ駆動型社会です)。

しかし、見落としてはならないのがデータと人間の主従関係です。データはあくまでも人間が利用するものであり、データによって人間が主権を奪われてはなりません。データは駆動力として利用しつつも、あくまでも操縦権は人間になくてはならないのです。

一例をあげましょう。

データに基づけば、合理的な判断を下すことは容易です。しかし合理性だけを尊重すれば、トロッコ問題(暴走するトロッコの先には3人の作業員がいる。トロッコの進行方向を変えれば3人は助かるが、別のところで作業をしていた1人が犠牲になる。トロッコの進行方向を変えるべきか)では、単純に数の多い方を救済すべきという結論になりますが、人間の心はそのように割り切れるものではありませんし、割り切るべきものでもありません。データ駆動社会においては、データを用いてよりよい判断ができるよう、私たち自身が学ぶ必要があります。

データを活用することで社会の幸福度を上げていく

私たちは、データを活用することで社会に幸福度を増すこと目指していくべきでしょう。

合理的な商売をして利益を大きくあげようとすると、最も人口の多いところ(マス層)に、安価で便利な商品を提供していくことになります。これは比較的簡単なアプローチでデータを読み解けば実現できることです。

しかし、この領域はすでに供給過多で飽和状態にあります。もっと安く、より便利にという既存の価値を先鋭化してもそれほど遠くへはいけません。企業の努力が空振りになるだけでなく、それによって増す社会の幸福度もさして多くはならないでしょう。

今後は、これまでの大雑把なデータの取り方ではこぼれ落ちてしまっていた事象からもデータを収集、課題を可視化し、小規模でも効率的かつ高付加価値な施策を打っていくことが必要なのではないでしょうか。

大動脈ばかりを重視する価値観のなかで、取り残されてきた領域にはたくさんの困りごとがあり、解決すべき課題があります。細かな領域まで計測し、データを解析していくことで、より多くの価値・幸福を作り出していくことができます。

キーワードはデータの民主化

このようにデータを使うときのキーワードが、データの民主化です。

データを一部の企業等が寡占することなく、誰でも使えるようになることが必要なのです。そうでなければ、アイディアをひらめいた人が、次々とそれを実行することができません。

データの民主化には、誰もがデータにアクセスできることはもちろん、使いやすい形になっていること、安全に使用できること、また、個人が情報の開示を自由に選択できることなどを含みます。

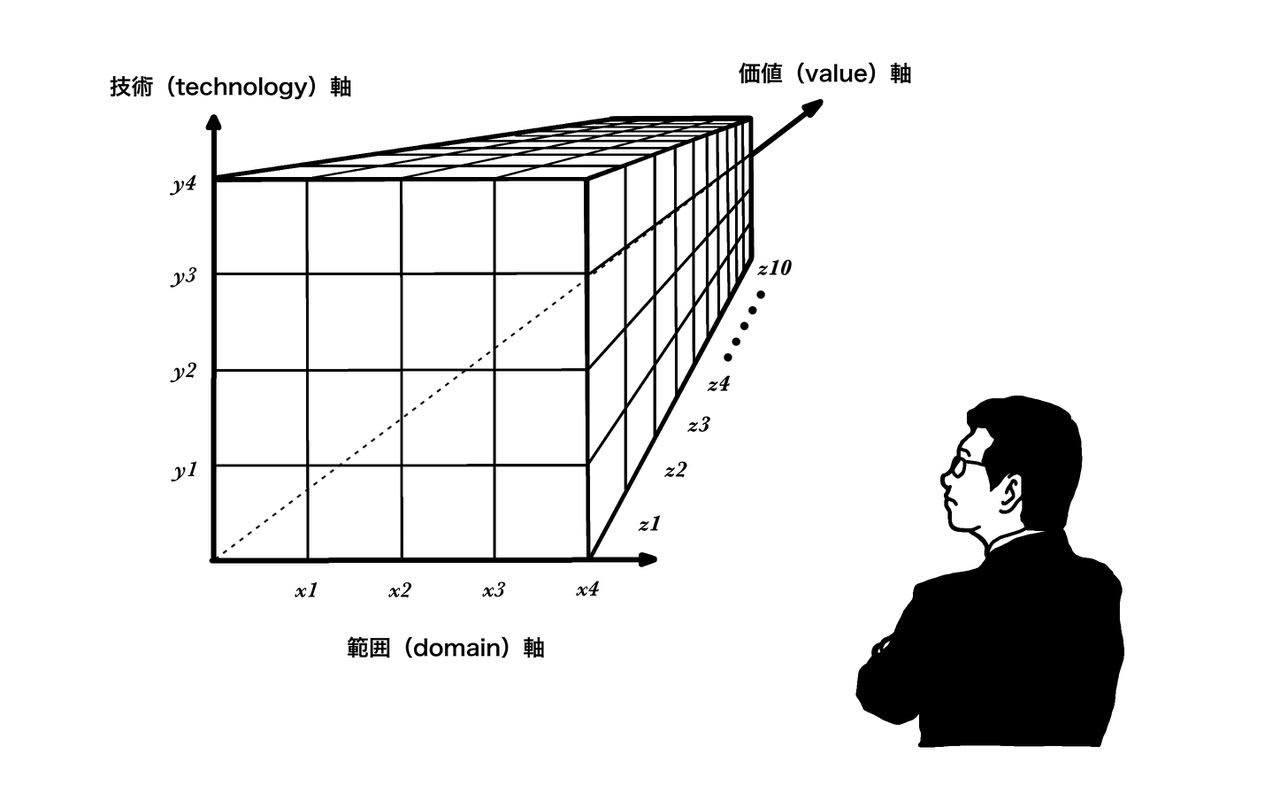

ここで、データの民主化によって価値を作り出していくためにどのような論点がありそうなのかを考えてみることにします。

まず、データには状態があります。それはある種加工等の技術が絡んでくる領域であることから、ここでは「データ民主化のための技術」と呼ぶことにします。

データ民主化の技術

Y1:収集・蓄積

Y2:分析・活用

Y3:転送・移動・結合

Y4:公開・非公開

それから、�誰のデータかというデータの所有者をみておかなくてはなりません。ここでの所有とは、データの提供者とデータの保持者の双方を指しています。この所有者同士は往々にして利益が相反することがあり(例えば個人の情報を企業・地域・国がどのくらい見ることができるのかという問題。個人は情報を提供することでよりよいサービスを受けることもできるが、監視されたり不当に利用されたりするリスクもある)、データの民主化においては、バランスよく双方の意見を聴取していくことが必要になります。

データ民主化の範囲

X1:個人(private)

X2:企業(company、group)

X3:地域(local、region)

X4:国(government)

これを考えていくうえでは、データに対する権利にも言及することになるでしょう。

データに対する権利とは、知ること、活用すること、隠すこと、加工すること、嘘をつくこと、所有すること、発表すること、消去すること、動かすことなどが挙げられます。

最後に考えたいのが、データの民主化がもたらす価値です。

Modern Timesでは、データの民主化よってこのような価値が実現できるはずだと考えました。また、これは実現すべき価値であるということもできます。

ここにあげられた価値にはすべてビジネスのチャンスがあり、これを掘り起こし、育てていくことで新しい社会が作れるのではないかと考えています。

データの民主化によって実現する価値

Z1:多様性(多様な生き方への理解促進、平等性への寄与)

Z2:社会貢献(社会に寄与することでつながりを感じ充足感を得る)

Z3:秘密(あえて秘匿することにより、豊かさを感じる)

Z4:文化(すでにある文化の再構築、あるいは新しい文化への足がかりを築く)

Z5:快適(快適な生活を実現する)

Z6:安心(安全だけではなく、安心を得ることで一層経済を活性化させる)

Z7:自由(裁量権の獲得、あるいは自立を願う人の行動をサポートする)

Z8:健康(心身はもとより、スピリチュアリティにおいての健康も推進する)

Z9:創造(これまでの常識を撤廃し、今までにない価値を創造する)

Z10:協調(協調行動を活性化し、わかりあえない人同士でもスムーズに行き交うことができるようにする)

どことなく閉塞感のある社会のなかで、希望をみつけることは容易ではありません。しかし、もしかしたら、データの活用は新世代の福音になっていくのかもしれないのです。

データの民主化のための議論を進め、データで新しい価値を創造していきましょう。Modern Timesはそのためのアイディアやヒントをお届けしていきます。