1958年から、地球の二酸化炭素濃度は毎日観測されている

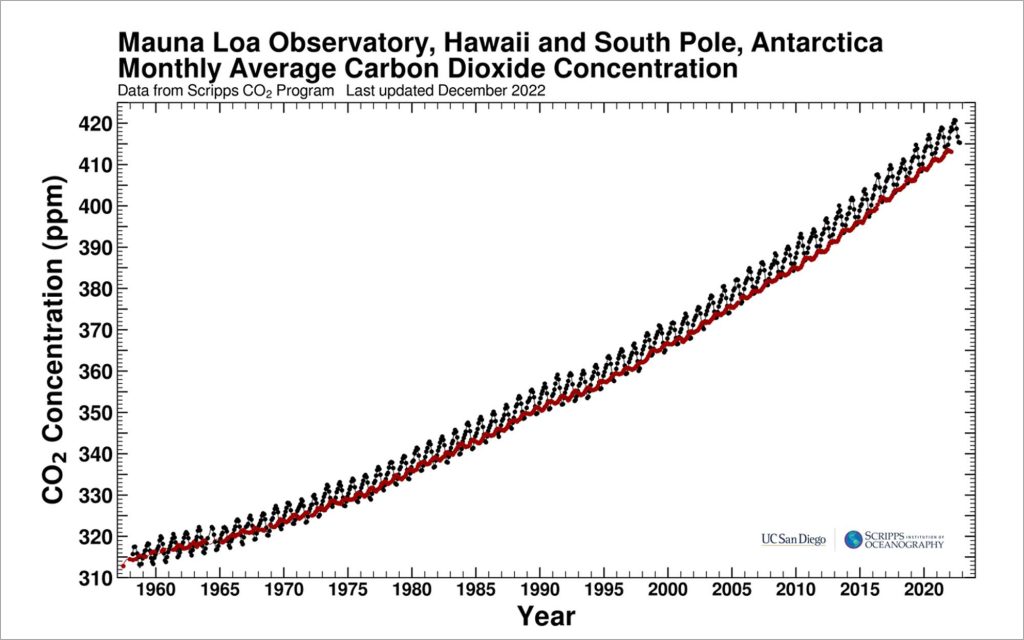

大気中の二酸化炭素濃度の観測の歴史がどれほどか、ご存知だろうか。前回の話では気温の観測記録がイギリスの場合だと1659年まで遡ることに触れたが、実は二酸化炭素の観測記録はそれほど長くなく、例えばハワイのマウナロア山の山頂付近で行われている有名な観測だと1958年まで遡る(図1中の黒線)。観測が始まって以降、ほぼ毎日という驚くべき高頻度の観測が行われている。観測を始めた米スクリップス海洋研究所のチャールズ・キーリング博士の名を冠して「キーリング曲線」と呼ばれる。チャールズ・キーリング博士は2005年に亡くなっており、現在はその息子のラルフ・キーリング博士が観測を引き継いでいる。余談だが、海の二酸化炭素濃度の観測を早くから開始した人物は、米コロンビア大学のラモント・ドハーティ地球観測所で長らく研究を続けていた高橋太郎という日本人である(拙ブログ記事「追悼:高橋太郎」)。

さまざまな長期観測がよく直面する問題だが、キーリング曲線もまた、これまでにたびたび観測中断の危機に瀕した。例えば、1964年には資金難で観測の中断を余儀なくされ、1984年にはマウナロア山の噴火によって電源が消失して観測不能となり、つい先日もマウナロア山の稀に見る大噴火によって観測が約2週間中断した(2022年11月28日〜12月16日)。これらの例外を除いて、観測が継続していることは実に驚くべきことであり、気候学研究における最も重要な記録の一つとなっている。

植物の多い北半球と海の多い南半球、観測をする場所や時期によって二酸化炭素濃度は異なる

厳密には、大気中の二酸化炭素濃度は不均質であり、ハワイでだけ観測をすれば、地球全体の二酸化炭素の挙動を正確に把握できるわけではない。例えば、北半球と南半球とでは、変動のパターンが僅かに異なっている。例えば、南極でも、マウナロアほどの密な観測ではないものの、1957年以降、約1週間の頻度で大気中の二酸化炭素濃度が観測されてきた(図1中の赤線)。マウナロアと南極とでこれほどの大気二酸化炭素濃度の変動様式に違いが生まれるのには、全球スケールの炭素循環が関与している。

例えば、大陸は北半球に偏っており、結果として、植生の占有面積も北半球に偏っている。植物は光合成や呼吸を通じて大気と絶えず二酸化炭素を交換しており、植生全体としてみても植物の成長や腐敗などを通じた二酸化炭素のやり取りがある。マウナロアの記録を見ると、大気中の二酸化炭素濃度は8〜9月に最も低くなり(光合成が盛んに行われ、植生が二酸化炭素を取り込む)、3〜5月に最も高くなる(葉などの分解が進み、植生が二酸化炭素を放出する)。一方、南極の記録を見ると、季節性が小さいだけでなく、その季節変動パターンもマウナロアのものとは位相が逆である。これは、北半球と南半球では季節が逆であること、南半球は北半球よりも大陸面積や植生が少ないこと、周辺を海に囲まれていること(海もまた、大気と二酸化炭素を交換している)などが挙げられる。ここでは定点の観測について紹介したが、現在は人工衛星を用いて隈なく地球全体の大気の二酸化炭素濃度が把握できるようになりつつある。

アイスコアは語る。産業革命以降、上昇を続けた二酸化炭素濃度は第二次世界大戦中に濃度が低下していた

ハワイや南極点などの長期間の観測が明らかにしたのは、最近の大気中の二酸化炭素濃度が急上昇していることであり、これはほぼ全ての読者にとって周知の事実であろう。マウナロアにおける大気の二酸化炭素濃度は2022年5月に史上最高値に達した(421ppm; ppmは百万分の1の単位)。年平均値では2022年の平均値は417 ppmであった。

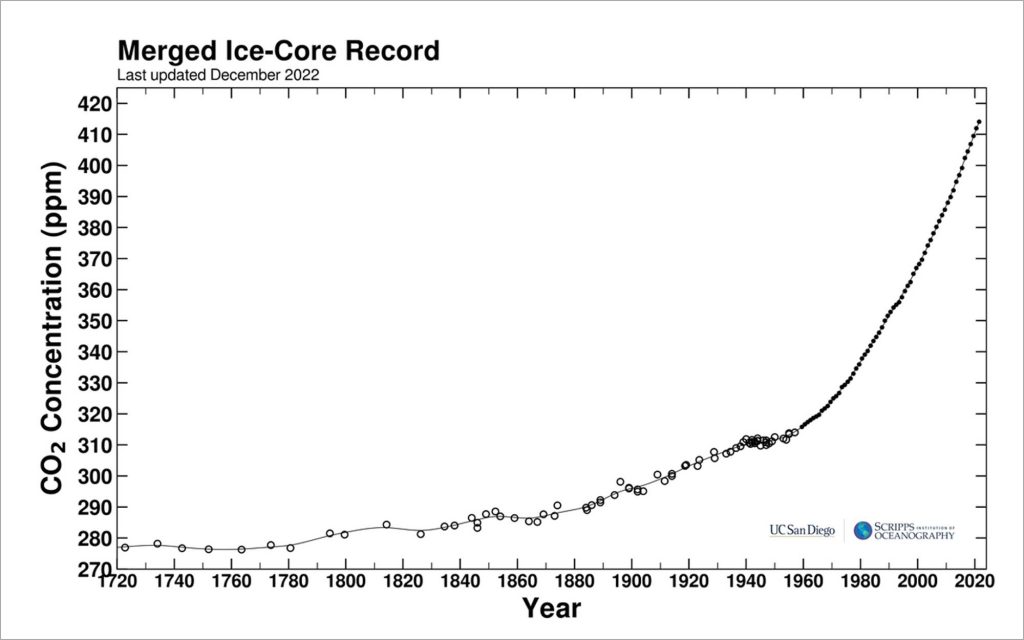

ここで気になるのは、観測が始まるより前、大気の二酸化炭素濃度はどのように変動していたか、それを正確に復元する手立てはあるのか、ということである。結論から先に言うと、復元する方法は存在し、現在と同じくらいの大気中の二酸化炭素濃度だったのがいつ頃で、現在の変動パターンは自然のサイクルからは遥かに逸脱したものが分かっている。だからこそ、古気候研究は「気候変動に関する政府間パネル(通称IPCC)」の中でも重要な位置を占めるのである。ここでは主に、古気候学研究において一般的に用いられている2つの研究手法を紹介する。一つは、前出の南極アイスコア、もう一つが海底堆積物中の生物の化石の化学分析である(今回は字数の都合で紹介するのが難しいため、次回に譲る)。

南極の氷は、元を辿れば南極に降った雪である。実は、雪は氷になる際に中に空気を捕獲しており、南極のより深いところにある氷ほど、より古い時代の大気を保管していることになる。(厳密には、時間の平滑化は避けがたく、測定につきまとう誤差もまた復元結果に影響する)。比較的降雪量の多い沿岸部で得られたアイスコアを用いれば、比較的最近の、大気中二酸化炭素濃度を復元することができる。そうしたサイトの一つが、南極大陸の沿岸域にあるロー・ドーム(Law Dome)である。ロー・ドームにおける復元記録は、産業革命の始まる18世紀から現在までの大気中二酸化炭素濃度の詳細な変動史を捉えている(ロー・ドームの復元記録は約2000年前まで遡る)。それによれば、産業革命以降、次第に大気中二酸化炭素濃度は上昇し、1960年以降の増加が顕著であり(グレート・アクセラレーション:人類活動の急加速)、そのまま現在に至るまで増加の一途を辿っていることが分かる。1940年代に顕著に見られる濃度上昇の鈍化は第二次世界大戦の影響と考えられている。

2020年の二酸化炭素濃度は、前年比5%減

余談だが、これまでも何度か経済危機などが影響で、人間活動に伴う二酸化炭素の排出が抑制されたことがある(他の要因もあるため、大気の二酸化炭素濃度にははっきりとは見えないが)。例えば、1930年代の世界恐慌、1980年頃の第二次オイルショック、2008年のリーマン・ショック、2020年から始まる新型コロナウイルスのパンデミックなどが挙げられる。2020年の排出量は2019年比で約5%低下し、これは世界の主要都市のロックダウンや人々の国境を跨ぐ移動が大幅に制限されるなどしたことが理由であり、第二次世界大戦以降では最大の減少だったと言われている。しかしながら、2021年には2019年と同じレベルに戻り、再び増加し続けている。

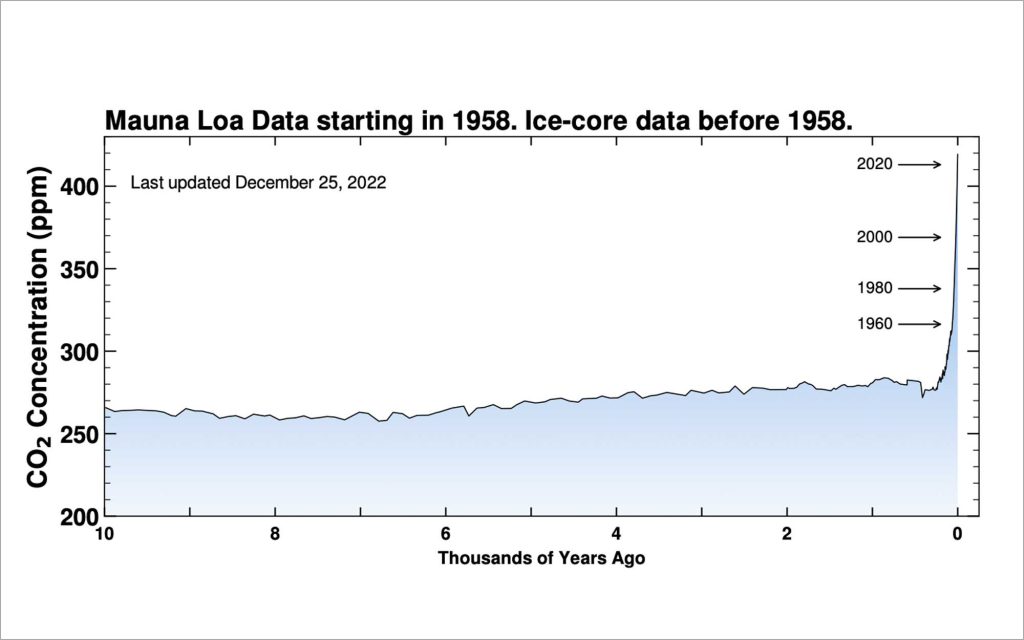

過去1万年は、温暖で安定した気候が続いていた

では、過去約1万年間の、地質区分で言うところの完新世はどうだっただろうか。こちらも、南極の複数のアイスコアを用いて復元がなされている。それによれば、過去1万年間、概ね横ばいで推移していた(260〜280ppm)。完新世は、比較的温暖で安定した気候で特徴づけられ、それによって人類は安定した暮らしのもとで文明を発展させることができた(もちろん時には干魃などの気候変動に見舞われたが)。グラフにしたものを見てみると、約7千年前から、産業革命以前に向けて濃度が増加しているように見受けられる。これは人類が先史時代から森林破壊や農業活動を始めたためとも言われるが、自然変動なのか、人為要因なのかについては専門家の間でも未だに意見が分かれる(ここでは詳しく述べないが、西暦1600年〜1750年頃、図3の約400〜250年前頃には大気二酸化炭素濃度が下落しているが、これは一時的な気候寒冷期である小氷期に対応している)。

人類の影響がなかったころも、二酸化炭素濃度は変化していたが……

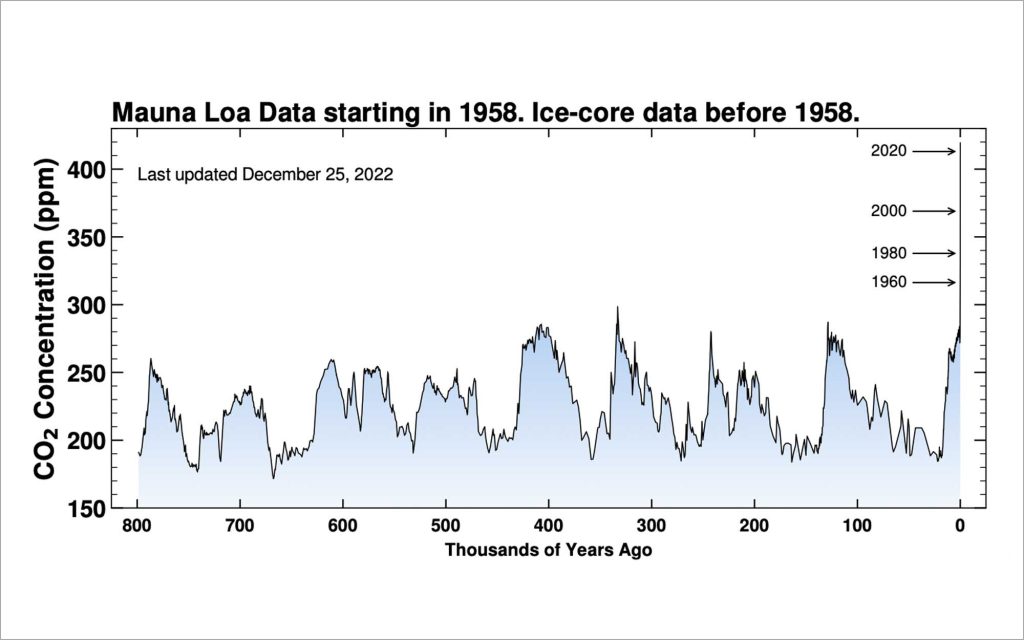

さらに時間を遡ると、どのようになっているだろうか。ここまで遡ると、人類の影響はもはやなく、純粋な自然のサイクルが現れる。前回の話でも登場した南極ドームCのアイスコアを用いて、過去80万年間の大気中の二酸化炭素濃度が明らかになっている。この過去80万年というのは、南極で得られたアイスコアを用いて連続的に遡れている時代の限界であり、さらに古い時代にまで到達するアイスコアの掘削地の選定が現在も続いている。実際には、これ以前も同様の周期的変動があったことが分かっている(80万年前よりも昔の変動様式については、次回に譲る)。

記録を詳しく見ると、約10万年の間隔で、大気の二酸化炭素濃度が高い時代(約260〜280 ppm)と低い時代(約180 ppm)を繰り返していることがわかる。これは、よく知られた氷期-間氷期サイクルに対応している。具体的には、間氷期と呼ばれる比較的温暖な時期(完新世もその一つ)に二酸化炭素濃度が高く、逆に氷期と呼ばれる寒冷な時期に低くなっていることが分かる。ただし、正弦曲線(サイン・カーブ)のような滑らかな変動ではなく、短周期(数百年〜数千年)の変動を伴った、ノコギリの刃状の変動様式である。すなわち、約1万年で生じる急激な上昇と、その後約9万年かけて起きる緩やかな低下で特徴づけられる。この驚くほど美しい周期性は、大気中の二酸化炭素濃度だけでなく、別の温室効果ガスであるメタンの濃度や、気温/水温などにも現れる。その究極要因は地球の公転軌道要素の変化であり(ミランコビッチ・サイクル)、太陽光の当たり具合が微妙に時間変化することで生じる(太陽光の総量はほとんど変化しない)。

規則正しく繰り返された過去10万年間の温度変化。ただし、次の氷河期はスキップされるかもしれない

10万年周期は、離心率と呼ばれる、地球の公転軌道の真円からのずれの度合いに対応する(地球の軌道は楕円形をしており、それが10万年の周期で真円に近づいたり、遠ざかったりする)。特に、北半球の夏の日射量が春の雪解けに影響することが、全球規模の気候変動を生み出していると考えられている(雪が残ると、白い雪は光をよく反射するので、次の年の夏も寒くなる:アイス・アルベド・フィードバック)。もし完新世に人類がこれほどまでに大気の二酸化炭素��濃度に影響を与えていなければ、ミランコビッチ・サイクルに支配されて、次の氷期に向けて濃度が徐々に低下し始めていなければならない。しかしながら、現実には、完新世が取るべきであった数値(280 ppm)から、すでに140 ppmも余分に増やしてしまっている。その増加率は、図4を見ても明らかなように、あまりに異常である。

地球システムを模したシミュレーションでは、二酸化炭素によってもたらされる強烈な温室効果によって本来訪れるべき次の氷期はスキップされると考えられている。すなわち、大気の二酸化炭素を速やかに/劇的に減らす方策を持たない私たち人類は、これから少なくとも今後数百年間、場合によっては数千年の長きにわたって、地球温暖化と向き合っていかなければならないのである(最終的に、温室効果ガス濃度が十分に低くなった時点で��ミランコビッチ・サイクルが回復するものと思われる)。

参考リンク

・The Keeling Curve:https://keelingcurve.ucsd.edu

・Scripps CO2 Program:https://scrippsco2.ucsd.edu