迫りくる戦争の気配

新しい戦争が始まってしまった。

私は、いま、ベルギーのルーヴェンという小さな街に住んでい�る。ベルギーの首都ブリュッセルから、ウクライナのキーウ(キーエフ)まで、飛行機で約3時間だ。近隣の国とまでは言えないが、日本と比べればずいぶんと近い。

2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まった。原発が攻撃されたというニュースを聞いたときには飛び起きた。ベルギーでは2018年から住民に対して、原発事故後に使用するための安定ヨウ素剤の無料配布をしている。それを聞いた私は、すぐに近所の薬局に行き、住民カードを提示して、タブレットをもらった。幸い、いまのところ、大きな原発事故は起きていない。それでも、戦争が迫ってくるという気配は感じた。

日本のSNSを覗いてみると真偽のわからない情報が大量に飛び交っている。そのとき、一枚の写真を見た。ウクライナの人々がシェルター代わりの地下鉄の駅に避難しているなか、パンを焼いている職人が写っていた。日常の写真であればなんの変哲もない、パン屋さんの写真。私はそれを見て動揺した。

ウクライナは緊急事態だ。自分の職場を放棄して逃げても、誰も責めることはできないだろう。同時に、どんな状況であっても人間は腹が減る。生きるためにはパンが必要だ。だから、パン屋はパンを焼く。それだけの話だった。

私はこの数ヶ月、宮崎駿のマンガ版『風の谷のナウシカ』についての研究を続けている。新しい環境倫理のあり方を模索するためだ。

「グリーン犯罪学」という分野がある。環境問題では、人間だけではなく動植物や海や川なども被害に遭う。たとえば、公害であれば、汚染された海や川が毒されてしまい、そこに住む魚や貝たちが死んでいく。グリーン犯罪学者は、これらの人間以外の環境問題の被害者を射程に入れて、環境政策や司法制度、倫理などについて議論する。私は数年前からグリーン犯罪学の分野で研究を進めており、今回は漫画作品が環境倫理の議論の素材になる可能性を提起する予定だった。

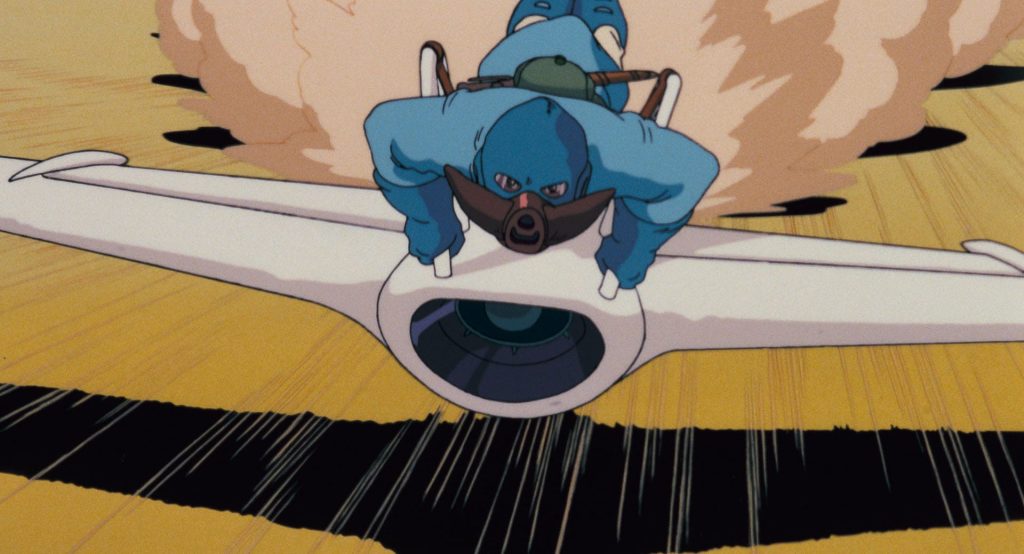

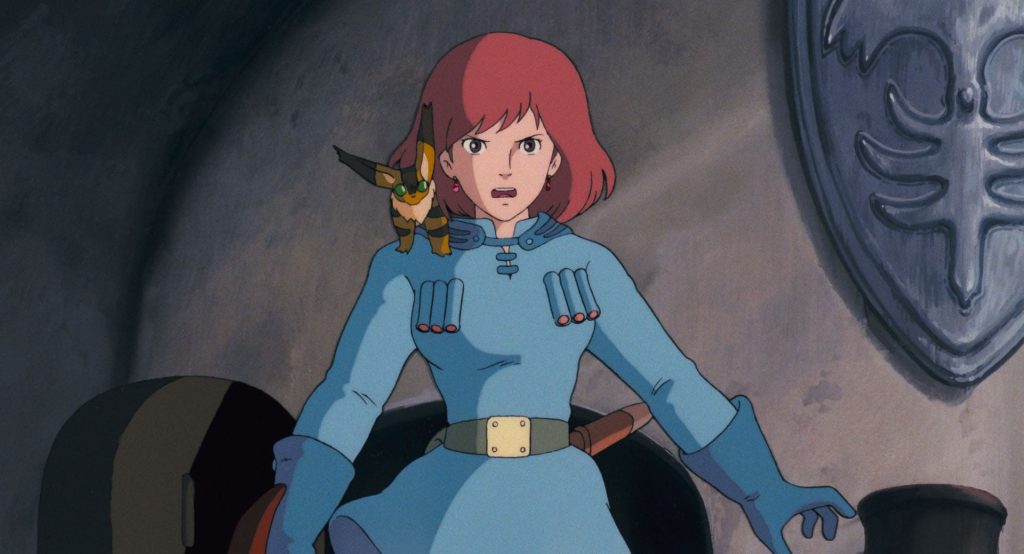

研究のために目の前に積まれた7冊のマンガ。『風の谷のナウシカ』は大好きな作品だが、ウクライナの戦争が起きているなかで、なにごともなくそれを読むのは難しい。この作品は、小国が大国に翻弄され、人々が戦争に巻き込まれていく様子を描いている。意図しなくても、現実とマンガの戦争のイメージはオーバーラップしていく。そして、「こんな状況でマンガなど読んでいる場合だろうか」という疑問が湧いてくる。ロシアを批判するデモ行進や難民支援についての情報も入ってくる。

私はなにをやっているん��だろうか。

大学の研究室の机の上に積まれたマンガと資料を眺めた。いくら見ていても、論文の締め切りも伸びないし、現実は変わらない。

宮崎駿の「救えなかった」というトラウマ

実は、宮崎駿もまた、現実で起きる戦争を見つめながら、マンガ版『風の谷のナウシカ』を描いた。この作品は1982年から1994年に連載されており、社会主義体制の崩壊後の激しい社会変動のなかで製作された。宮崎は1960年代初頭に学生運動に参加し、1963年に東映動画に入社して以降、労働組合の活動に熱中した(大泉実成『宮崎駿の原点 母と子の物語』、潮出版社、2002年)。

彼はマルクス主義者を自認していたが、マンガの連載中にそれを捨てて転向した(宮崎駿『出発点』徳間書店、1996年)。本人の言によれば、ソ連の崩壊では信念は揺らがなかった。圧政に抗して立ち上がるというのは、想定の範囲内の出来事だったからだ。ところが、1991年から始まるユーゴスラビア紛争で打ちのめされる。19世紀に吹き荒れた民族主義に戻って、再び戦争が始まったように見えた(宮崎駿『風の帰る場所 ナウシカから千尋までの軌跡』文春ジブリ文庫、2013年)。宮崎は、現実で起きる戦争に心かき乱されながら、マンガを描き続けた。

戦争は、宮崎の創作活動の原点の一つでもある。宮崎は1941年に東京で生まれた。父は軍需工場工場長で儲けており、子ども時代は裕�福な家庭で育った。1943年には栃木県の宇都宮に転居し、1945年に宇都宮大空襲を目撃する。家族は、会社のトラックで火のなかを逃げて避難した。そのとき、近所の女性が女の子を抱いて、「乗せてください」と懇願したが、それを無視して車は走った。そのときの記憶について、宮崎はこう語っている。

(前略)自分が戦争中に、全体が物質的に苦しんでいる時に軍需工場で儲けてる親の元でぬくぬくと育った、しかも人が死んでる最中に滅多になかったガソリンのトラックで親子で逃げちゃった、乗せてくれって言う人も見捨ててしまった、っていう事は、四歳の子供にとっても強烈な記憶になって残ったんです。(大泉、2002、前掲書、27頁)

当時、同じ状況にいた宮崎の兄は、この証言の一部が間違っていることを指摘している(大泉、前掲書)。しかしながら、重要なことは出来事の真贋よりも、4歳の子どもの心のなかに刻み込まれた「救えなかった」というトラウマ的な体験である。その後の彼は、両親が母子を見捨てたことや、自分自身が両親を止められなかったことを悔い、大人への不信と自己嫌悪としてこの記憶を引きずっていく。

自己否定と同時に存在する「なにかを肯定しようとうずうずしている自分」

終戦後、日本は瞬く間に民主主義国家へと変容していった。人々は新しい社会で自由を謳歌し、産業がめざましい勢いで発展していく。他方、大人たちは、自信を敗戦によって喪失し、日本とは資源が乏しく民度の低い国であると自嘲するようになった。目の前に広がる水田や川のある農村の風景は貧しさの象徴に見えた。宮崎は家��族との葛藤を深めていく。軍需工場を経営することによって武器を生産し、戦争に加担したことに対して、全く罪悪感を抱かない父へ怒りを抱く。また、戦後知識人の転向に対する、母の「人間はしかたのないものだ」というような言いぶりに失望する。

宮崎は、「日本人」であることを嫌悪し、自己否定に陥るようになる。それにもかかわらず、若い宮崎は虚無的になろうとも、自分の目には陽気で快活な光が宿っていることに気づき、「なにかを肯定しようとうずうずしている自分」を見出してしまう。自己の理念に従えば、否定すべき自分であるはずなのに、無意識に自己を肯定する力が自分に宿っていることを悟り、その矛盾でさらに葛藤は強くなる(宮崎、1996、前掲書)。幼少期のトラウマ的な体験は、彼に人間不信の芽を植え付けた。不信は内部で大きく育ち、人間の愚かさへの怒りや絶望として巣食うようになった。

宮崎駿を救った植物たち

宮崎を救ったのは、一冊の植物学者の本だった。中尾佐助の『栽培植物と農耕の起源』(岩波新書、1966年)である。この本は、人間が野に生えている草木を採集していたのに、自分たちで食料を確保するために植物を栽培しはじめ、改良を加えていくプロセスに光を当てた。そこに文化が発生していることを指摘したのだ。中尾は次のように述べた。

(前略)われわれがふつうに見るムギやイネは、人間の手により作りだされたもので、野生時代のものとまったく異なった存在であることを知る必要がある。そのもとをたずねることすら容易でなくなった現在の栽培植物は、われわれの祖先の手により、何千年間もかかって、改良発展させられてきた汗の結晶である。人間の労働と期待にこたえて、ムギとイネは人間に食糧を供給しながら、自分自身をも発展させてきたものだった。(中尾、1966年、前掲書、2頁)

中尾が示すのは、人間との関わりのなかで植物は変化していき、野生とは異なる存在でありながらも、自己を存続させていくことである。この自然と人間の関係を言語化した本を読んで、宮崎は感動する。

読み進むうちに、ぼくは自分の目が遥かな高みに引き上げられるのを感じた。風が吹きぬけていく。国家の枠も、民族の壁も、歴史の重苦しさも足下に遠ざかり、照葉樹林の森の生命のいぶきが、モチや納豆のネバネバ好きの自分に流れ込んでくる。散策するのが好きだった明治神宮の森や、縄文中期に信州では農耕があったという仮説を唱えつづけた藤森栄一への尊敬や、語り部の素養のある母親が、くりかえし聞かせてくれた山梨の山村の日常のことどもが、すべて一本に織りなされて、自分が何者の末裔なのかを教えてくれたのだった。(宮崎、1966年、前掲書、267頁)

宮崎にとって、植物の生態系を学ぶことは、人間の思想信条を超えた生命の営みの広がりを知ることだった。彼は人間の罪を見つめている限り、自己を肯定できなかった。ところが、自然へと目を向けたとき、初めて自分のルーツと向き合えた。人間は愚かであると同時に、植物たちと関わり、ほかの地域の人々とともに新たな命の営みを支えてきた、創造の担い手でもある。「日本人」もまた、その植物の生態系を基にした東アジアの文化のなかで生きている。そのことは、日本の戦争における加害行為を正当化したり、矮小化したりすることを意味しない。むしろ、自罰や自虐に溺れずに、「日本人」として戦争責任に向き合うために、自分のルーツを認めることが、宮崎にとって必要だった。

正しくあることができない、不格好な自分を肯定する

宮崎は自然を賛美するだけではない。人間のかかわりによって、植物が変化していくことを肯定的に捉えている。つまり、彼は自然と人間に対して、二項対立的に善悪を割り振るのではない。自然と人間が相互にかかわるプロセスに希望が見出されている。この思考には、人間の創造行為に対する価値づけが挿入されている。人間が干渉しない絶対的に無垢な自然ではなく、相互連間のなかで変化し続ける自然を、彼は愛した。

宮崎にとって、アニメやマンガの創作活動はアンビバレントなものと��して捉えられている。一方で、彼はアニメを楽しむことで、子どもたちが実際の自然に触れて、自分の力で世界を知っていく力を養う機会を失うのでないかと危惧している。他方、「いまも子供たちは励ましや、世界を美しいと感じとる術を教えられたいと願っている(宮崎、1996年、113頁)」と考えている。彼にとってアニメやマンガは、子どもたちが世界に向き合うためのきっかけを与える装置である。かつての子ども時代の自分のように、この世界でどう生きればよいのかわからない人たちを、力づけるために、創作に励む。

マンガ版『風の谷のナウシカ』でも、宮崎はまさしく、この世界を生きる人間が「どう生きればよいのか」を描こうとしている。ナウシカは動物や植物を愛する優しい少女であったが、戦争に巻き込まれ、人を殺し、謀略に加担し、時には絶望しながら生きていく。彼は、ナウシカについて「人を殺した人間だから、殺すことの痛みがわかった人間だか�ら。それで膝を曲げるんじゃなくて、それを背負って歩いている人間だから、この娘は描くに値する(宮崎、2013年、前掲書、57頁)」と語っている。宮崎にとって、倫理は「正しい生き方」ではなく、「正しく生きられなくても、その自分を見つめ続けること」である。そのことは、作品の最後の頁の最後のコマに書かれた「生きねば」という一言に集約されている。正しくあれない自分に耐え、周囲に揺れ動かされながら不恰好に生きること。それを宮崎は肯定する。

非常事態にこそ、神話を作らなければならない

宮崎の「生きねば」という倫理は、本人の生き方にも反映されているように見える。2011年3月11日の東日本大震災の直後に、彼がとった行動はドキュメンタリーフィルム(NKK「ふたり コクリコ坂・父と子の300日間戦争〜宮崎駿×宮崎吾朗」2011年、DVD)に記録されている。東京の小金井市にある、宮崎が所属するスタジオジブリは新作映画の製作に追われていた。そのさなかで起きた震災。3月14日に緊急ミーティングが開かれ、3日間の休業が決まった。ところが宮崎は激怒し、「生産点を放棄しちゃいけないですよ。生産点は映画を作ってる現場ですから。こういう時こそ神話を作んなきゃいけないんですよ。多少揺れても作画してたって」と再考を求めた。一転してジブリは通常業務に戻る。宮崎は暖かいカレーパンを配りながら、現場をまわり、スタッフに声をかけた。そして、一人になると「こういう事態が起こった後の日本に堪えられる映画を作れるかどうかだから」とつぶやいた。3月28日の記者会見ではこう述べている。

今、何十万の人間が寒さに震え、飢えに震え、放射能の前線に立っているレスキューや自衛隊員や職員のことを思うとその犠牲に対して感謝と……誇らしく思います。この映画がこの事態に多くの人たちに何かの支えになってくれたらうれしいなと思います。

おそらく、宮崎も被災地で震えている人たちが必要としているもののなかで、アニメやマンガの優先順位が低いことは理解しているだろう。それでも、彼は映画を作り続け、創作活動をやめなかった。経営者としては、3日間の休業を決めたスタジオジブリの決断は正しかっただろう。余震が続き、原発事故の趨勢がわからないまま、スタッフを会社に出勤させることが、善いことだとは言えない。家族や親戚、友人たちが危機に瀕していて、苦しい思いをしている社員もいたかもしれない。そこで、業務の再開を怒鳴り散らして促した宮崎の行為は、正しいのかどうか判断に迷う。

ただ、宮崎は今こそ人間は物語を創らねばならないのだと、取り憑かれたように言う。まるで、自分たちの作品によって、目の前で起きている悲劇的な現実に対抗するかのようだ。圧倒的な力によってすべてが破壊され尽くされるような衝撃。そのなかでも、生産することをやめない。それが彼にとっての「生きねば」という倫理であるように見える。

「生きねば」ならない人間を、殺してはならない

そう考えたとき、私のなかでウクライナのパン屋と宮崎駿の姿が重なる。起きている現実は、全く違うし、危険の深刻さも異なる。それでも、聞こえてくる声は同じだ。

「生きねば」

私が動揺してしまうのは、生産することをやめられない�人間の性(さが)のようなものが目の前に現れるからだ。こんな状況でも、人は生きようとする。パンを焼き、物語を創る。ここに、新しいものを作り出そうとする。このように「生きねば」ならない人間を、殺してはならない。

ナウシカ最後の言葉は、人が人であるための倫理の根底にあるのではないか。

それでは、実際に宮崎駿は「風の谷のナウシカ」で何を描いたのか。次回は、実際の作品を分析していきたい。

参考文献

『風の谷のナウシカ』 宮崎駿(徳間書店 2003年)

『宮崎駿の原点 母と子の物語』大泉実成(潮出版社 2002年)

『出発点』宮崎駿(徳間書店 1996年)

『風の帰る場所 ナウシカから千尋までの軌跡』宮崎駿(文藝春秋 2013年)

『栽培植物と農耕の起源』中尾佐助(岩波書店 1966年)