翻訳とは、状況に関係づけ、自分ごとにして呼び出し表出させること

書いた文章は、残っている。たとえ絶版になろうと、WEBサイトや書き込みを消そうとも、どこかには残滓があるもので、ある時思いがけないところで�指摘されたり引用されたりして、忘れていた自分の方にもさざ波が立つことがある。昨今、古い記録が掘り起こされ、SNSなどで改めて人々の目に触れ物議を醸すことになるのも、そもそもそれが世界に残っているからである。

記憶も、それによく似ていると思う。些細なきっかけで昔のことを思い出し、こんなことをまだ覚えているのか、と自分で感心することがあるが、普段それらは記憶の奥深く眠っている(脳科学やライフサイエンス的な議論はさておき)、そして、眠ったまま二度と思い出さない、今の自分と関係づけられない記憶が、一体どれだけあるのだろう。さらに、面白いことに記憶は別のものとすり替わったり勝手に育ったりもするので、何かを言ったのが田中さんだったか長谷川さんだったか、本当にそんな言葉遣いをしたのだったか…など、せっかく思い出してもディテールは微妙だったりする。

知識というものが、これまでに知ったこと、出会ったこと、考えたことを自分なりに整理してストレージしたものだとしたら、40年も50年も生きれば、その嵩は膨大だろう。複数の言語を扱う人であれば、それらをいろいろな言語で言い換えて表現することもできるので、記憶のヴァーチャルセットを複数持っているようにも見える。そうしたセットの中から、必要に応じて取り出して使ったり、またしまったりする運用能力を、私たちはいつどのように身に着けたのだろう。

知識、記憶、情報などなど、どう呼ぶべきかは場合によるだろう。が、何であれ人が茫漠と持っている大量のコンテンツから、そのどれかをその時々の状況に関係づけ、自分ごとにして呼び出し表出さ�せること、それは「翻訳―トランスレーション」という行為だと思う。誰もが知っている、いわゆる「翻訳」とは違うと思われるかもしれない。が、小説の翻訳もニュース記事の翻訳も最先端の科学論文の翻訳もコミックの翻訳も、どれを訳そうか選択し、誰をターゲットにどの言語に訳して発信すると意味がありそうか(読んでもらえそうか、売れそうか、今で言うならバズりそうか)検討し、媒体や言葉遣いを選んで表現し直す手続きが、翻訳である。誰か特定の受け手にとって何らかの意味を創出する「自分ごと」にしてあげる作業に他ならない。

翻訳には「ずれ」が生じる

翻訳という言語文化行為を取り出して研究する翻訳学(トランスレーション・スタディーズ)という学問分野がある。翻訳の定義は研究者によっていろいろであるが、「ある言語テキストの意味内容を、別の言語に移し替えること」のようなものが一般的である。言語というのは、音声や文字などのつながりやかたまりによって意味を表す記号の体系だ、と考えてよい。

たとえば日本語で「鉛筆」と呼ばれるものであれば、それを英語に置き換えるとたいてい”pencil”になる(aやtheがついたりpencilsになることもある)。そのときに、厳密にどんな鉛筆が受け手に想起されるかは、「鉛筆」と”pencil”とでは、日本語と英語の文化背景を考えると多少違うわけだが(メーカー、色、長さ、消しゴムがついているかなど)、さして問題にならないことが多い。つまりある小説で「鉛筆」が登場し、その英訳でそれが”pencil”に訳された場合に生じる意味のずれは、問題にならない、あるいは問題にしないでおこう、という温かい合意のもと、見て見ぬふりをされるのである。それは、翻訳という行為の一画であり異文化間コミュニケーション上の賢さでもある。伝えるべきはそこでなく、筆記具としてのざっくりとした「鉛筆性」のエッセンスであるなら、他は流しておけばよい。いちいち目くじらを立てていると、翻訳は先へすすまない。

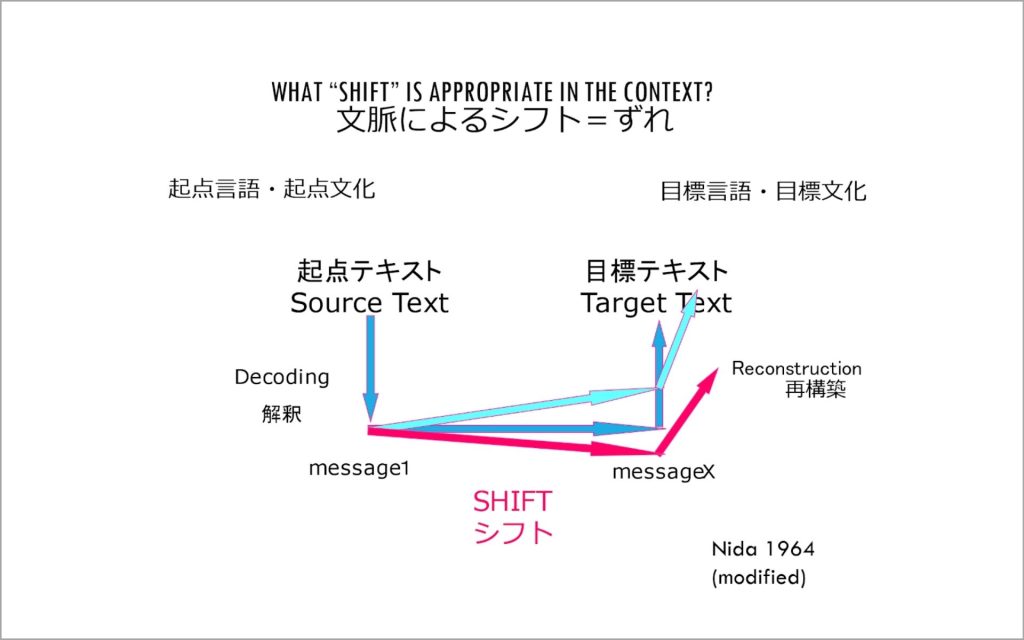

とはいえ、厳密には何かがずれているのだ。その「ずれ」に目くじらを立て、言語学的に明記したものがナイダの古典的翻訳モデルであり、下の図はそれを改定したものである。

左上から、矢印に従って翻訳は進む。「起点テキスト」というのは、いわゆる原文のことであり、それを人が解釈してたどり着く意味内容がMessage1である。それを別の言語で訳出しようとすると、どうしても意味が「ずれ」るが、それを「シフト」と呼んでいる。ずれた意味がMassage2である。それを再度言語化したものが「目標テキスト」と呼ばれる、訳文である。現在の翻訳学では、基本的にこの「ずれ」があることを前提に翻訳は議論されている。

意味は固定され得ない、文脈と共にある

では意味とは何だ、ということになる。記号論的、言語学的に、「意味」という概念を設定すると、言語やコミュニケーションについてより深くいろいろなことがわかっていき面白いので、あるということにしよう、と合意して使っているだけで、顕微鏡や検査薬によって物理的に特定できるようなものではない。もともとスペキュラティブ(想定的)な概念だと思う。意味論、統語論に加えて語用論の分野が発展したのは、意味は固定され得ない、文脈と共にある、つまり言葉と自分、状況との関係づけを常に考え続けなくては現実のコミュニケ��ーションはとれないのだ、という非情な認識の表れである。なぜ、あえて非情と言うか、それは正解がどこにもないからであり、適切なコミュニケーションは個人の力仕事だ、という認識に他ならないからである。

日本語というひとつの言語だけを使ったコミュニケーションにおいても、ある言葉が何を意味しているか、その人がどんなつもりでそれを発話したか、それは普通確かめようがなく、そんな問いに答えのないことは実は誰もが知っている。それなのに、まあこんな感じの意味だろう、別に確かめるほどのことでもないよね、と、人はそ知らぬふりをしてコミュニケーションをとっている。私が言語学の授業などでよく使うたとえなのだが、言葉はカバンのようなもので、中には意味が入っている(と、人は漠然と思っている)と考えるとわかりやすい。しかしコミュニケーションというスポーツには厳しいルールがあって、カバンを開けてみることはできないのである。いや、開けようとする(意味を辞書で調べたり、相手に尋ねて確認したりする)のは自由だが、それを確かめることはできない。答えは言葉で返って来ることが多いので、疑問は次の疑問を生み、解決されることはないのである。「あそこの駅ビル」のように、明確に指示するものがあれば確かだ、と思うかもしれないが、それすら言い方によって受け取るニュアンスは微妙に違っていたりする。

「あなたは言外の意味で言葉を使うことはないのか」

というと、人と人とのコミュニケーションは絶望的に足場のぐらついた、不安定なものだと思われるかもしれないが、まさにその通りである。言語を駆使してコミュニケーションをとろうとも、人は簡単には分かり合えないということであり、その絶望はヘルシーなスタート地点であり、人はもっとそこを意識するべきだと私は思っている。学部生に授業で、話し手の意図とその推論についての講義を行うときに(言語行為理論)、用いる会話の例として、

A「会議室の鍵、持っていませんか?」

B「ありますよ」(そのまま行ってしまう)

A「会議室の鍵、持っていませんか?」

B「ありますよ、使いますか?」(Aに鍵を渡す)

がある。どちらが適切かは文脈によるが、明らかにAが急いでいる、会議室を使いたい様子がわかるなどの場合、前者で終わると「あの人配慮がない」「空気が読めない」などの誹謗中傷にさらされることになる。BがAの問いかけを心内でどのように処理するかについては明確な原理が提唱�されている(関連性理論)。実は、この会話は私が実際に職場の大学で経験したものであり、去っていく同僚Bの背中を私は呆然と見送った。

さてこの例に対し、「言葉と意味は一対一対応すべきであり、意図する内容はすべて言語化すべきである、したがって言外の意味の可能性は否定されるべき。Aに非がある」と発言した学生がいた。つまり鍵が欲しいのであれば、Aは

A「会議室の鍵、持っていませんか?持っていたら貸してください」

と発話すべきだということになる。言語学はとくに語用論は、言語運用についての観察的・記述的な学問であるので、「べきだ」の入る余地はあまりないのだが(教育、言語政策は別として)、その学生に「あなたは言外の意味で言葉を使うことはないのか」と聞き返したところ「あるけれど、それは間違っている。人は進化しないといけない」という答えが返ってきたのを強烈に覚えている。おそらく「間違っている」という発言は、もっと適切な表現が見つからなかったためにこういう言い方になっただけであって、発話と意味の対応がダイナミックに揺れ動くコミュニケーションというものをもてあます、若者の叫びのようなものだったか、と今では思う。

とは言え、この思い出話からすでに8年ほど経つが、彼ら学生たちのコミュニケーションスタイルは方向性としては一対一対応型に向かっている、と思うときがあるので、笑い話では済まされない。皮肉や婉曲などはなかなか理解してもらえず、自分でオチを注釈してわかってもらい、やれやれと思うことも多い。より機械的、直流型のコミュニケーションが傾向として強くなっ�ているらしいことは他からも時折耳にする。一緒に仕事をすることが多い某美大のベテランスタッフから聞いた話だが、リスペクトを込めてライバル美大のことをわざと悪しざまに言うと(違い知ってる?うちの学生の方が優秀なんだよ、のように)、以前は笑っていた学生が、今は真剣に「不愉快だ」「他大の悪口を言うべきではない」と文句を言ってくる…と嘆いていた。レトリックの効かない文化(それを文化と呼べるなら)が忍び寄ってきていることは間違いなさそうである。が、それはさておき翻訳の話に戻ることにしよう。

翻訳とは、かなり無茶であり、曲芸のような行為

日本語の会話のような、ひとつの言語内でのコミュニケーションであっても、発話と意味の関係性を見るとき、その可能性は無数にあると言ってよい。それでも私たちは、だいたいこの辺だと「当たり」をつけて会話を続ける。「あ、誤解が生じている」とどちらかが気づいたら、修正をかけていく。意味を正しく受け取っている、という保証や担保はどこにもなくとも、よほどのことがない限り、日常生活は続いて行く。「よほどのこと」は人間関係を損ね、痛い目を見て人は「意味」の危うさに気づくのだ。

さて意味をキープしたままで、表現を変えるのが翻訳だと言われるが、意味とはこのように雲をつかむようなものである。翻訳者はそれを、文脈や目的からできるだけ特定した上で、できるだけ残して言い換えを試みる。常々思うが、かなり無茶であり、曲芸のような行為ではないか。人以外、誰がこんなことをするというのだろう。

翻訳が行われるのは��言語内に留まらない

翻訳学の扱う対象としては、大きく分けて「言語間」「言語内」「記号間」の3つがある。「言語間」はいわゆる普通の翻訳であり、英語から日本語で”Hello”を「こんにちは」に言い換えるものが当たる。一方「言語内翻訳」としては、「こんにちは」が原文である場合、訳文の文脈がコンビニの店員さんであるなら「いらっしゃいませ」に調整するようなものがある。客であれば、それに返事はしないだろう。つまり同じ言語の中で、状況により意味が再解釈され、表現が変換されていくのが言語内翻訳である。

さらに言語は、私たちが思い浮かべる「いわゆる言語」にとどまらない。何かしら意味内容を持ち得るもの、コミュニケーションに寄与する記号媒体であればそれは言語とみなすことができる。「非常口」は英語に訳すと”EMERGENCY EXIT”であり、その2つの間には言語間翻訳という間柄がある。ではそれをピクトグラムにして表すならどうか。

こういう絵記号と、「非常口」という言葉の関係を、翻訳学では「記号間翻訳」と呼ぶ。視覚情報だけでなく、記号にはいろいろなものがある。音も、香りも、知覚されることで何かを伝えているなら、別の記号に翻訳されることが可能だ。この3種類の翻訳があれば、たいていの言い換えは説明がつき、実はたいていのコミュニケーションはカバーできる。翻訳学の守備範囲は非常に広いことになる。

とはいえ、何か懐かしい樹木の香りがして、子供時代をふと思い出し「あ、小さい頃に住んでいた家の庭の情景が思い浮かんだ」というような場合に、「香りから庭を連想した」とは認識しても、それを「樹の香りから庭の光景へ、嗅覚情報から視覚情報へ翻訳した」ととらえる人はそれほどいまい。一般的に翻訳が、記号のカテゴリーを飛び越えての情報変換を含む、と思われることは少ない。それをあえて、対象を柔軟に広げて適用する、つまり通常より多様なケースを「翻訳」と見做すことが翻訳学の極意である。繰り返すが、あくまでも「見做し」である。どうしてそんなことをするかというと、そういう角度で人の知覚や認識、記憶の呼び起こし、解釈やコミュニケーションを観察してみると、意外なことが見えてきて面白いからである。顕微鏡を通してものを見てみるとき、小さなものが大きく明瞭に見えるだけでなく、実は動いていたのかとか、何かと似ているとか、いろいろなことがわかってくるだろう。翻訳という目線も、それとよく似ている。

翻訳の特徴は、状況に応じてものごとを言い換えるときに、そ�れによって伝える意味、メッセージがずれていくところにある。それでいて、だいたい同じだということにしておこう、という合意が前提にある。このようなものの見方は、カメラのフィルターのように機能するのだ。違っているのに、違っていないことにできる。ずれはわかっているけれど、まあまあ、こんなところでいいでしょう、と雑駁な握手をくりかえし、人は認識をずらし、コミュニケーションをずらしていくのである。

書いた文章が、消しても消しても世界のどこかに、デジタルの海の中に消え残るように、私たちはどこにいても何を考えていても、それを引き起こす「原文」となった言語テキスト、言わば「元ネタ」と共に生きている。今も絶え間なく新たな「原文」と出会い続け、翻訳しつづけながら生きているのだと思う。間テクスト性理論なども関わるが、私にとってはとくにその翻訳的な結合部分が面白い。ある樹の香りがいつまでたっても子供時代を思い出させるような直線的な翻訳もあれば、ある経験を境に、まったく違うもの、たとえばその香りが心理的な痛みを想起させるような、意味づけの方向転換も起こるだろう。新しい文化的、心理的文脈の中に起点テキスト(原文)を投げ込んでみた時に何が起こるかが、翻訳の創造的な部分であり、意味のうちどの部分が残るのか、どこが変容するのか、抑制の利かないところが人間らしい。たかが翻訳、されど翻訳。言い換えにすぎないようでいて、その「言い換えにすぎない」という思い込みを隠れみのにしながら、翻訳はひそかに破壊性を持っている。そうした創造的翻訳の話を、次回はさらに進めて行きたいと思っている。