理想的な労働環境を整備してきたスタジオジブリ

宮崎駿が所属するスタジオジブリは、アニメーターにとってのユートピアであるかのように描かれることがある。スタジオジブリは1985年に設立された。1989年からスタッフを社員化・常勤化するとともに、動画研修生の制度を開始し、定期的な新人の採用に取り組み始めた。このときの状況については、プロデューサーの鈴木敏夫が具体的に語っている。それまでのアニメーション製作の体制では、通常より多額の予算を獲得していても、300人以上のスタッフを雇うとなると、アニメーター一人あたりの給与は月収10万円くらいになってしまった。しかも、一つの作品の製作が終わると解雇されるため、アニメーターの経済状態はきわめて不安定である。

宮崎は、それでは、人材確保ができなくなると見通していた。そこで、スタジオジブリは、スタッフを全員社員化し、給料を一人20万円の保証をすることになった(鈴木敏夫『風に吹かれて』中央公論新社、2013年)。これは、アニメーションの業界では画期的な制度となった。さらに、スタジオジブリは緑の豊かな小金井市に移転した。宮崎はインタビューで働く人が使いやすいスタジオを建てて労働環境を整えることは、事業として投資であると語っている(宮崎駿『出発点』徳間書店、1996年、125頁)。現代の日本では、不安定な雇用や劣悪な労働環境に苦しむ人が多い。そのなかで、スタジオジブリは理想的な労働環境を整備してきた。

押井守監督は、頭の中や人間関係を支配する「スターリニズム」な態度だと批判

しかしながら、アニメーション監督の押井守はこのような理想化されたスタジオジブリの偶像を批判する。押井は、スタジオジブリを何度も訪問しており、宮崎や高畑が製作現場で若いスタッフを恫喝しているのを目撃してきた。彼によれば、スタジオジブリの労働現場の人間関係は、理想的な共同体とはかけ離れている。彼は自分自身の経験をもとに、スタジオジブリは労働組合の精神性を基盤にしたトップダウン式の組織であると指摘している。

要するに六〇年風に言えば、目的が正当であれば手段は問わない。あの人たちにとっては今も映画を作ることは一種組合活動の延長線上にあるという感じで僕は見てますけどね。一つの戦略を立てて、いかに人間をまとめあげて、反逆者を粛清していくか。変わんないですよ。大衆運動特有のアジテーションもあれば恫喝もある。基本的にはトップの意志をいかに貫徹するかという徹底した組織論だから(押井守「宮崎さん、高畑さんは異常にエネルギッシュ」『宮崎駿と高畑勲』キネマ旬報、第1166号、1995年、26頁)。

また、押井はこの宮崎組織論の実践の具体例を挙げている。たとえば、スタッフが弁当を食べる食堂に、大きな鉢を置いてインスタント味噌汁を準備して、勝手に飲めるように、宮崎は自ら指示した。それ以外の場所では飴も舐めてはいけないし、タバコを吸いながら仕事をすることも禁じられた。つまり、食事は所定の場所でみんなですることが決められているのだ。好きな場所で勝手に休憩することが許されず、常に共同体内の人間関係に留まることを要求される。このようなスタッフを囲い込み、管理しようとする宮崎の態��度を、押井は「スターリニズム」と呼んだ。

さらに、このような管理体制によって宮崎が「頭の中まで全部、支配しようとしている。自分と同じ考え方、同じ人間を無数に作り出そうとした(押井守・上野俊哉「宮崎駿の功罪」『宮崎駿の世界』、竹書房、2005年、91頁)」と批判的に述べている。加えて、押井は宮崎がスタジオ内のアニメーターの席順を指定していることを指摘している。押井によれば、これは人間関係を把握し、コントロールしようとする宮崎の人身掌握術の一環だ(同書)。押井は次のように述べる。

一部のアニメ雑誌や漫画雑誌ではジブリは日本一どころか世界一のアニメスタジオで、日本のアニメ界の良心だとか、総がかりで持ち上げているけど、あれは全部ウソなんであって(笑)、あそこに一歩でも足を踏み入れた人間ならすぐ分かりますよ(押井守「宮崎さん、高畑さんは異常にエネルギッシュ」、1995年、28頁)。

押井は、スタジオジブリを神格化すべきではないと主張する。宮崎たちが確立した、管理の行き届いたアニメーターの組織では、抑圧されて押しつぶされてしまうスタッフもいるかもしれない。その懸念があるために、押井は宮崎たちを批判しなければならないと考えている(同書)。押井の主張に即して言えば、スタジオジブリが提供する「理想の職場」のイメージは、過酷な労働現場の実態を覆い隠す虚飾だということになる。

経営者と労働者が同じ夢を見る幸せなスタートを切った東映が、質の低いアニメを量産

それでは、宮崎駿はアニメーターの労働についてどのように考えているのだろうか。若き日の宮崎は、労働運動の闘士であった。彼は、1959年に学習院大学政治経済学部へ進学する。60年安保の時点では学生運動に批判的だったが、その後、デモへ行き始める。1963年の春に、東映動画に入社し、すぐに春闘に参加した(大泉実成『宮崎駿の原点』潮出版、2002年)。1964年には労働組合の書記長に就任。このときの副委員長は高畑勲だった。その頃から、高畑勲監督作品「太陽の王子・ホルスの大冒険」(1968年)の製作が始まる。この作品は、少年ホルスが人々の村を滅ぼす悪魔グルンワルドを倒すために、村人たちと共に闘う物語である。民衆が団結することにより巨悪を滅ぼすというストーリーは、社会主義的リアリズムに基づいていると言えるだろう。さらに、この物語は労使交渉で労組側に立って闘う、宮崎�・高畑の職場での現況とも重なっていた(おかだえみこ「日本のアニメを変えた人」『宮崎駿と高畑勲』キネマ旬報、第1166号、1995年、96-104頁)。すなわち、社会運動とアニメーションの製作の理念が一致していた時代があった。

宮崎・高畑が所属する東映動画が設立されたのは1956年である。当初は日本のオリジナルアニメーションの製作を志し、社長の大川博は〈東洋のディズニー〉となることを宣言していた。入社してきたアニメーターの多くも、ディズニー作品に感動してアニメ製作の道を志した若者であった。東映動画は経営者と労働者が同じ夢を見る幸せなスタートを切ったのである。ところが、1960年代初めから、長編アニメーションに取って代わってテレビアニメが台頭してくる。東映動画でもテレビのシリーズ番組が主力作品となっていき、22-30分と短いうえに、コスト削減で動画の枚数も減らさざるを得なかった(同書)。その結果、東映動画では製作費用を抑えて、質を落としたような作品が量産されていくようになった。その風潮に抗ったのが高畑である。彼は、会社の要求を突っぱねて、「太陽の王子・ホルスの大冒険」を遅延に遅延を重ねて完成させた。この作品の興行成績はふるわなかったが、宮崎は高畑の功績を讃えて、「人間の内面をより深く描く力を、アニメーションは持っていると、彼は『太陽の王子』で実証したのです(宮崎駿『出発点』徳間書店、1996年、241頁)」と述べている。

宮崎駿の内面には、社会主義の理念が食い込んでいる

宮崎は高畑とともに東映動画を離れ、新しい独自のアニメーション作品を制作していくようになる。労働運動を離れたあと、1990年のインタビューでも、自分が左翼的な理想主義を持っていると語る。90年代には現実の社会主義国の統治がうまくいっていないことは、誰の目にも明らかだった。それでも、宮崎は社会主義の思想的理念は揺るぎなく、人民が圧政に対して抗することに希望を見出すのだと語る(宮崎駿『風の帰る場所』、文春ジブリ文庫、2013年)。さらに、1992年のインタビューでは、社会主義が自らの自我形成に影響を与えたことも話している。彼は親元を離れて大学に進学した4年間で、自我を確立するための心理的葛藤を抱え込む。

なんとか自分自身の在り方をつかもうとするなかで、自分の指針となったのが社会主義であり、そこに希望を見出した。そのような背景があるので、簡単に社会主義の理念は捨てられないと、彼は語っている(同書)。宮崎にとって、社会主義の理念とは、外側にある理論的規範ではなく、自己の内部に食い込んでいる棘のようなものなのだろう。理念を否定することが自己否定に繋がるような、存在基盤の礎として、社会主義を内部に取り込んでいる。

では、社会主義の理念はアニメーション作品にも反映されているのだろうか。この点について、評論家の佐藤健志は、宮崎・高畑のアニメーション作品では、理念のレベルにおいて、「理想の共同体への夢」が投影されていると指摘している。

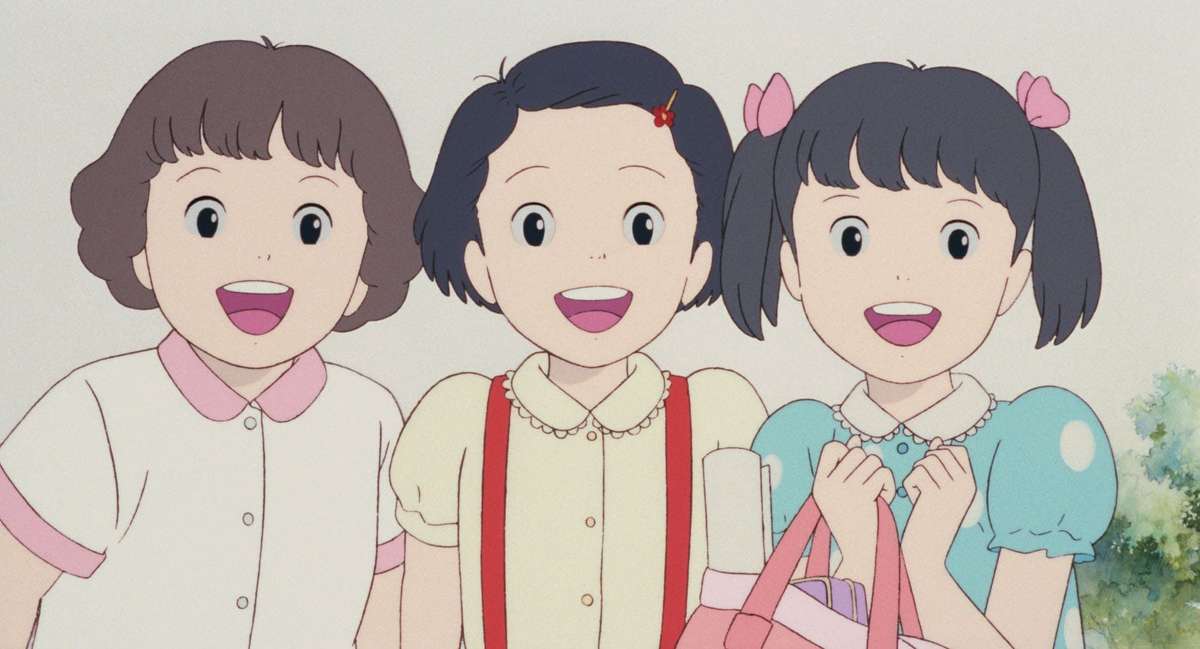

(前略)宮崎・高畑作品は、全ての構成員が人格的・感情的に密接に結びつく形で統合されている伝統共同体を、純朴な善意の人々が互いに助け合って和気あいあいと暮らしている「ほのぼのと心温まる」世界として描き、そのような共同体や人間関係を構築することの重要性を謳い上げるという特徴を持っている。(佐藤健志「共同体への夢と幻滅」『宮崎駿と高畑勲』キネマ旬報、第1166号、1995年、36頁)

日本人が夢見た、「人々が相互に助け合って暮らす共同体」をジブリは見せた

佐藤によれば、宮崎・高畑は「都会の生活」に代わる、理想的な生活を送る場としての「農村共同体や伝統共同体」をアニメーション作品の中で描き出す。しかしながら、それらはあくまでも美化された共同体のイメージであり、真実味や説得力を持っていない。佐藤が強調するのは、それにもかかわらず、かれらの作品が日本で支持されたという事実�である。彼はその理由を二点挙げる。

第一に、「ほのぼのと心温まる」世界とは、戦後の日本社会で多くの人が夢みた共同体だったからである。戦中の地域共同体は国家の統制のもと、抑圧的に相互監視が行われる場となっていた。それとは異なる、人々が相互に助け合って和気あいあいと暮らす共同体を築くことは、まさに戦後の民衆が望んだことであった。その夢を体現するような共同体が描かれる宮崎・高畑作品は、多くの人々に好意的に受け取られた。

第二に、戦後の急速な近代化・都市化のなかで、実際の農村共同体や伝統共同体は解体されていったからである。人々は、農村共同体や伝統共同体に代わる都市型の共同体が形成できなかった。その結果、人々は現実の共同体への帰属意識の欠落を埋めるために、宮崎・高畑作品に耽溺したのである(同書)。佐藤の分析に沿えば、戦後の日本社会で暮らす、ありふれた民衆のなかで、宮崎・高畑作品は広く受け入れられていった。かれらは、新しい理想的な共同体のイメージを、アニメーションを通して提案したのである。

実世界でも「理想の共同体への夢」を追求していた

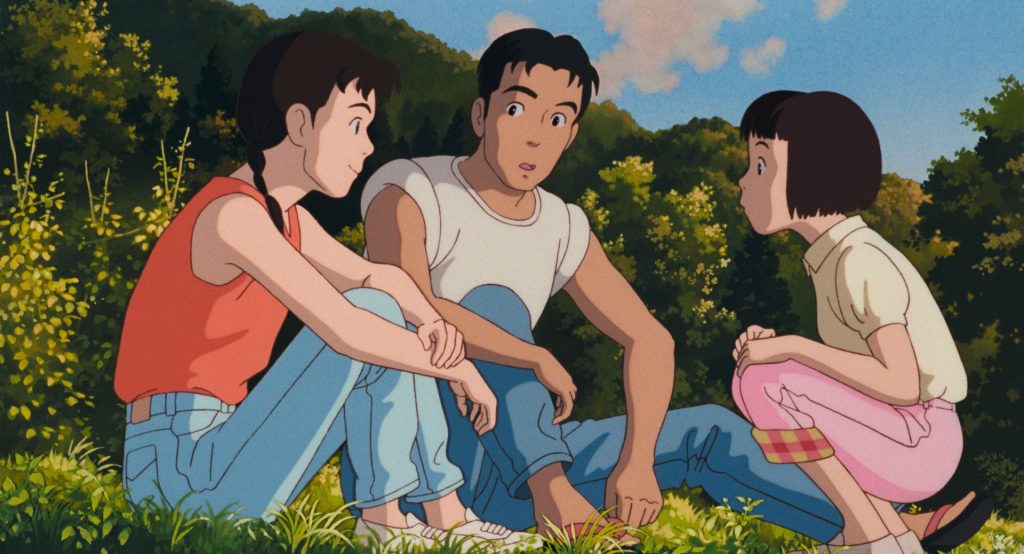

同時に、宮崎・高畑は作品の中だけではなく、現実のアニメーションの製作現場でも「理想の共同体への夢」を追求していたように見える。高畑は1995年に、1964年から1968年ごろの「太陽の王子・ホルスの大冒険」の製作環境について、次のように語っている。

今から振り返れば僕たちが幸せだったと言えるのは、志を同じくする仲間がいたことなんですよね。今は“宮崎・高畑”の二人で語られることが多いけれども��、僕らの他にもアニメーションの表現をめざした仲間がたくさんいたわけです。低賃金、重労働、欲求不満など、充たされない中で、語り合ったりしたんです。自分が携わる作品だけじゃなくて、もっと別のことでも語り合ったりする仲間がいて、その中から作品が作りあげられて行った時代だと思うんです(宮崎駿・高畑勲「ぼくたちの30年」『宮崎駿と高畑勲』キネマ旬報、第1166号、1995年、18頁)。

宮崎も「ひとりでなんぼのことができるんだっていう意識がものすごく強かった(同書、19頁)」と高畑に同調している。ここで語られているのは、まさに職場における「理想の共同体への夢」である。かれらは、夢物語として農村共同体や伝統共同体を描き出すだけではなく、自分たちの労働においても理想の共同体を実現しようと試みていた。

宮崎の多くのアニメーション作品は、子どもたちを中心とした冒険譚がほとんどだ。そこで語られる生きることの喜びは個人的・実存的であり、物語は登場人物の自己解放のストーリーとして描かれる。他方、それらを生み出すスタッフたちは製作現場で働く労働者である。そして、もしかすると宮崎は、スタッフを抑圧する側に立っているかもしれない。彼の現実世界の労働におけるポジションと、アニメーション作品の理想世界はどのように関連しているのだろうか。そのことを探るために、原点に戻る意味で、「太陽の王子・ホルスの大冒険」を次回は取り上げたい。

参考文献

『風に吹かれて』鈴木敏夫(中央公論新社 2013年)

『出発点』宮崎駿(徳間書店 1996年)

『宮崎駿の世界―クリエイターズファイル(バンブームック)』(竹書房 2004年)

『宮崎駿の原点』大泉実成(潮出版 2002年)

『風の帰る場所―ナウシカから千尋までの軌跡』宮崎駿(文藝春秋 2013年)

『キネマ旬報 第1166号』(キネマ旬報社 1995年)