イギリスを覇権国家へとのしあげた手数料(コミッション)

19世紀のイギリスは、世界最大の海運国家であった。そのためイギリスの海上保険は、大きく発展することになった。そして、サービス部門の収入としてもっとも重要な部門に、イギリスが他国を圧�倒していた保険と電信が考えられる。

世界の商業取引の決済がなされる場所こそ、世界経済の中心となる。国際貿易の決済のほとんどは、そういう場所でなされる。そのために、決済の中心地をもつ国に多額の手数料収入が流れる。そもそも国際貿易の決済ができる都市はかぎられており、その都市が世界金融の中核であり、その都市が属する国家は膨大な手数料(コミッション)収入を手に入れることができる。国際貿易の決済の多くは、イギリス製の電信を用いてロンドンでなされた。諸外国はイギリスにコミッションを支払わなければならなかった。電信は、イギリス資本主義の象徴であった。

世界の多くの地域で経済成長が生じたとすれば、イギリス製の電信が使われたので、他国が経済成長したとしても、イギリスは十分に儲かる手数料を獲得できる仕組みができあがっていった。イギリス以外の国が取引される場合でも、イギリス製の電信、船舶、さらには海上保険が用いられ、ロンドンの金融市場で決済された。

しかも鉄道の情報のやりとりには、電信が使われた。イギリス製の鉄道ではなくても、情報のやりとりのための電信の多くの部分はイギリス製であった。そのために鉄道の発達によっても、イギリスに、手数料収入が入ってくるシステムが構築されたのである。イギリスの資本主義とは、「コミッション・キャピタリズム」といって過言ではない状況が生まれた。

世界の国々はイギリスのインフラを使わなければならなかったからである。そのなかでもっとも重要だったのは、電信であった。イギリスはすべてがイギリスの利益になるようなパッケージをつくり上げ、その中核に位置したのが電信であった。世界経済が成長し国際貿易での取引が増えることで、イギリスは「自動的」に収入を増加させることができたのである。それがイギリスのコミッション・キャピタリズムの最大の特徴であった。

イギリスのGDPの20~30パーセントが金融によるもの

(中略)イギリスのコミッション・キャピタリズムは、19世紀末~20世紀初頭にかぎられた現象ではなかった。それは世紀も終わり頃になって、ふたたび現れた。

世界経済の成長率が高かった1950年代から1970年代にかけて、世界の不平等性は低下していった。それは、世界の多くの地域でジニ係数(ジニ係数は、0から1のあいだを上下し、不平等性が大きいと上昇し、少ないと低下する)が低下していったことから証明される。

しかし、1980年代になると、世界の多数の地域でジニ係数が上昇していった。ここから、不平等な社会になっていったことがわかる。トマ・ピケティが『21世紀の資本』(みすず書房)で述べているように、世界経済はどんどんと不平等になっている。所得ばかりでなく、富の所有でも格差は拡大している。それは、社会の金融化のためである。

1980年代になると、世界各地で金融化が進んでいった。GDPに占める金融部門の比率が高まったのである。その中心となったのは、アメリカとイギリスである。すなわち、アングロサクソンが、この方面でイニシアティヴを握り、金融社会が誕生したのである。

イギリスには現在、これといった製造業はない。たとえば有力な自動車会社は、すべて外国資本の傘下に入ってしまった。それに対し、一番活発なのは金融業である。ある計算では、イギリスの金融街であるロンドンのシティが金融の売り上げで、イギリスのGDPの20~30パーセント、租税収入の約10パーセントを占めている。金融こそ、イギリス経済の根幹をなす。それは、イギリスがコミッション・キャピタリズムの国だからである。

未だに植民地時代の遺産を食べているイギリス

2013年の時点で、イギリスは、アメリカに次いで、世界第2位の直接投資国である(イギリスの直接投資額は1兆8850億ドルであり、それに対しアメリカの直接投資額は、6兆3500億ドルである)。

イギリスの直接投資額は、アメリカのたった30パーセン�トしかない。けれども、国民経済に占める比率という点では、イギリスの方が多い。直接投資はロンドンの銀行を通じてなされたと推測されるので、ロンドンの金融街であるシティは、ニューヨークの金融街であるウォール街以上に、外国に開放されているといえよう。つまり、シティの方が、より多くの比率の外国資本を受け入れているのである。

しかも、タックスヘイブンの代名詞ともいえるケイマン島、さらに、イギリス領ヴァージン諸島(BVI)は、エリザベス2世を君主とする自治領である。

さらに、OECD租税委員会の調査によれば、世界のタックスヘイブンリストの35地域のうち、22がイギリスに関係している。これは、大英帝国が世界中に植民地をもっていた遺産である。「イギリスはケイマン諸島などの地域を利用し、世界中の金持ちのために無税地域を創出している」という意見さえあるのだ。イギリスの金融のノウハウは、現代社会のマネーロンダリングに活かされているのである。

人々の生活水準を直接向上させない金融が、最も儲かる部門となっている

格差社会の存在は、このようなことを考慮しないと説明できない。会社が支払うべき法人税を支払わず、富裕者が支払うべき所得税を支払わないなら、一般の人々が代わりに税を払うほかないからである。

現代社会は異様なまでに金融面が膨らみ、金融がいわば独り歩きするような世界である。さらに現実社会での問題は、金融は必ずしも直接われわれの消費水準を上昇させるわけではないが、金融部門がもっとも儲かるということである。だからこそ多くの人々がこの部門での労働を希望するのである。われわれは、人々の生活水準を直接向上させることのない部門で優秀な人々が働き、巨額の富を獲得し、しかし社会は全体として豊かにはならない、というジレンマに直面している。すなわち、富の増加が物質的に豊かな社会をもたらすわけではないということである。

ここから考えるなら、ピケティがいう格差社会の誕生は、金融社会の誕生と大きく関係しているといえよう。さらにいえば、大衆消費社会から金融社会への移行によって、格差社会が生まれたか、あるいは格差が拡大したと考えられるのである。耐久消費財の購入により、ミドルクラスの人々が増加し、所得と富の格差は減少したが、金融社会により、ミドルクラスの人々は少なくなり、所得と富の格差が著しく増加したため、格差社会が誕生したのだ。しかしピケティは、そのようなことに言及していない。

ピケティ自身はマルクス主義経済学者ではないが、彼の分析手法は、マルクスに通じるものが多い。そこでマルクス主義経済学の用語を用いて説明するならば、以前は工業によって労働者の搾取が生じたのが、現在では金融によって一般の人々が搾取されているということになる。気がついていないのである。

ここから考えるなら、ピケティが『21世紀の資本』で論じた多くのことは、世界の金融化ということで説明がつく。ここでは、『21世紀の資本』でピケティが主張したことを、彼とは違う角度から説明する。

新自由主義は金融社会でますます大きな不平等をもたらした

世界は、大衆消費社会から金融社会へと変化した。そのために、所得と富に大きな格差が生じてしまった。マルクスは、工場労働者が資本家によって搾取されていると考えたが、私は、金融社会こそ現代の格差社会誕生の大きな要因であったと主張したい。しかもタックスヘイブンの多くはイギリスと関係する地域なのである。

大英帝国、そして19世紀末に確立したイギリスのコミッション・キャピタリズムは、現代になってよみがえり、不平等社会を形成したのである。

1986年にイギリスのサッチャー首相が採用した金融の自由化=金融ビッグバンは、世界中で採用されることになった。そのためもあり、世界の金融市場は一体化し、資本の移動はより容易になった。タックスヘイブンが増加し、租税回避行動の頻度は増していった。租税回避ができるのはほぼ金持ちにかぎられるので、所得や富の格差は拡大することになった。それを正当化したのが、貧富の差は能力の差だというネオリベラリズム(新自由主義)であった。

だが、そもそもネオリベラリズムが主張された時代は工業社会であり、金融社会と比較すると、貧富の差が少ない社会であった。したがって能力主義をとっても、経済格差は比較的生じにくい。だが、所得と富の格差が�生じやすい金融社会でネオリベラリズムが台頭したために、世界はますます不平等な社会になっていったのである。

世界は所得と富の格差が拡大しつつあり、そのなかで、新冷戦が生じつつある。以前の冷戦の時代には、所得格差はむしろ縮小していた。しかも、ロシアも中国も、アメリカもヨーロッパ諸国も、タックスヘイブンが容易に利用できるようになった。新冷戦と結びついた格差社会の拡大により、世界は、混迷の度を深めているのだ。

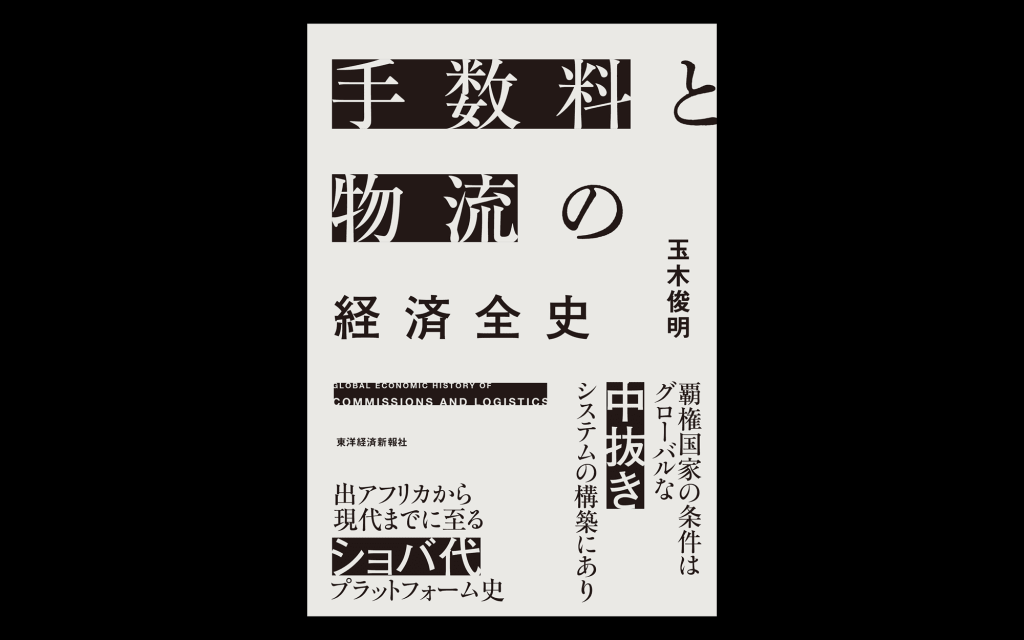

*この本文は2022年9月30日発売『手数料と物流の経済全史』(東洋経済新報社)の一部を抜粋し、ModernTimesにて若干の編集を加えたものです。