魔女裁判にも「エヴィデンス」は用いられた

エヴィデンスとは何のことだろう。「ファイザー社のワクチンには重症化を防ぐというエヴィデンスがある」。こんな風に使われたりする。あるいは「エヴィデンスはありますか?」と聞かれたりする。1990年頃まではほとんど使われない言葉だった。証拠とかデータで十分に意図が伝わったからである。それなのに、医学界を中心にエヴィデンスがなぜ流行したのか。そちらの方が気になる。なぜ気になるのか、その「エヴィデンス」を語ろう。

エヴィデンス evidence のよく使われる訳語は「証拠」である。証拠が示され、真実が明らかになる(evident)とされた例をいくつか見てみよう。

日本書紀に記録の残る盟神探湯(くがたち)は、神明裁判の一つである。応神天皇9年の記述のなかに、武内宿禰が讒言を受けたのち潔白を主張したため、盟神探湯が行なわれたと言うくだりがある。さて、この盟神探湯とは何かと言うと、神に宣誓した後、探湯瓮(くかへ)という釜で沸かした熱湯の中に手を入れ、火傷しなければ潔白、大火傷すれば有罪という判決を得る。これで真偽のほどを確かめることができたのかと疑問に思うところだが、その点はさて措いて、この場合のエヴィデンスは火傷の痕である、と考えてよいだろう。結果は一目瞭然 evidentである。宿禰は火傷をせずに潔白を証明できた。

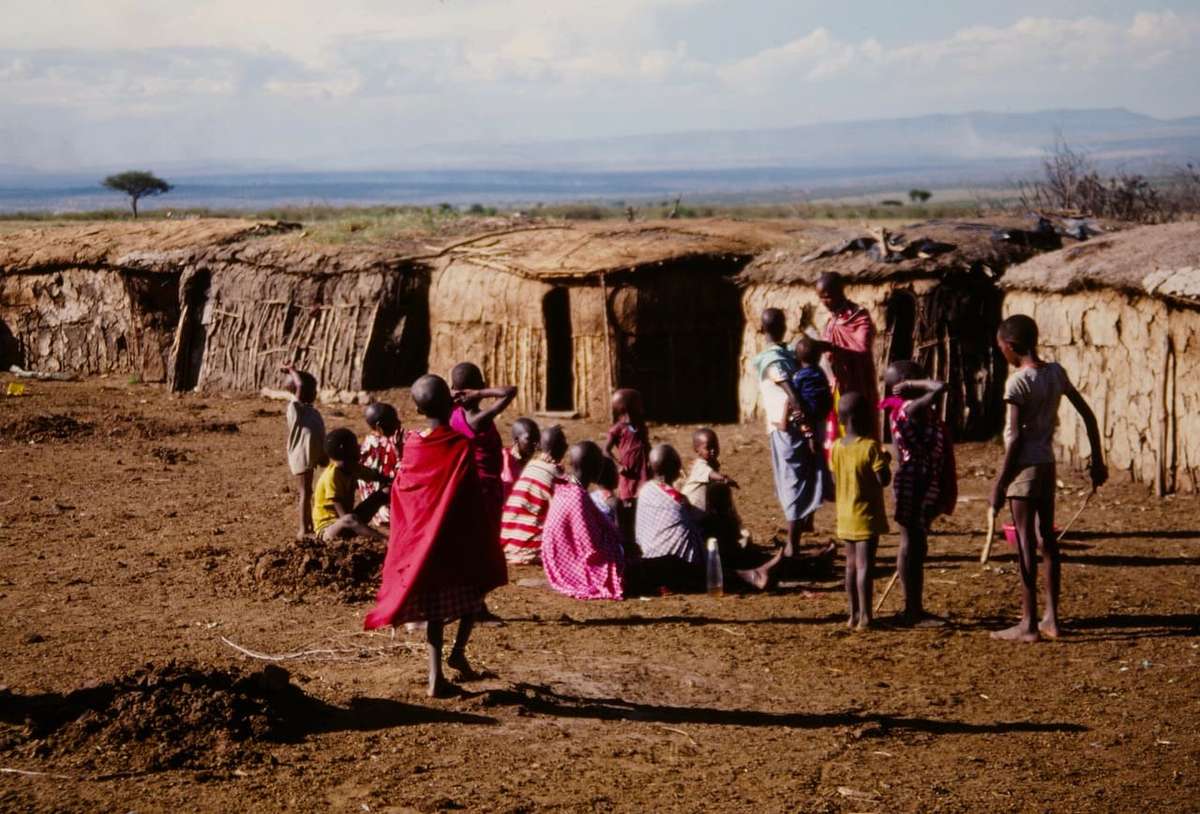

これと同じように、被疑者に不利なエヴィデンスをもとめ�るのが魔女裁判だ。1692年アメリカのマサチューセッツ州セイラム村で行なわれた魔女裁判は、歴史上忌まわしい魔女狩りがカトリック圏内で行なわれたのとは対照的に、新教の圏内で起きた希有な裁判であった。告発された約200名中19名が処刑される。魔女であることのエヴィデンスの一つは「縛って水に沈める」ことで示される。告発された者は重い石をつけて縛られ、水の中に沈められる。水面に体が浮けば魔女だとされた。もちろん沈めば無実だが、当然溺死する。

誰しも、何て理不尽で野蛮だと感じるだろう。だが、裁判の手続き上、エヴィデンスをもとめる態度は現代と変わらない。アーサー・ミラーがこのセイラムの魔女狩りを作品化したのは(�『るつぼ』The Crucible, 1953)当時のアメリカで「赤狩り」という狂気の嵐が吹き荒れていて、状況が酷似していたからだ。同じ連合国の友邦の集会に友情から参加しただけで共産党員として糾弾され、公職追放されたものもいた。さすがに死刑にはならなかったとしても。「真実の瞬間」として1991年に映画化されてもいる。

エヴィデンスの説得性を歪めるもの

エヴィデンスを求める裁判の最後の例は「死の骰子」だ。ドイツの帝国博物館(現在のドイツ歴史博物館Deutsches Historisches Museum)に劇的なかたちで神意を告げた骰子の現物が陳列されている、と穂積陳重は『法窓夜話』で書いている。事件はこうだ。ある少女が殺害され、嫌疑をかけられたのは少女の愛を競い合っていた二人、ラルフとアルフレッドであった。拷問もかけられたらしいが、二人は無実を訴え続けた。その時の判事フリードリヒ・ヴィルヘルム(Friedrich Wilhelm)は神意裁判によって真犯人を見つけるべし、と決断した。二つの骰子を振って、目の合計の大きい方が無実だと宣言する。まずラルフが振ると骰子は転々と転がり、六の目を二つ出した。合計十二。絶体絶命のアルフレッドは神に祈る「我が罪無きを知る全能の神よ。願わくは加護を垂れさせ給え!」。ラルフと同じように六の目を二つ出さなければ、死刑が決まる。満腔の精神を隻手に集めて彼は骰子を振った。すると賽の一つは六の目を、そしてもう一つは…なんと真っ二つに割れて一の目と六の目を出した!合計十三。判事は「これ実に神の判決なり」と宣言。ラルフは恐れ戦き自白した。もちろん確率論の圏外にある割れた骰子の目が、ここでのエヴィデンスなのである。

決定的な証拠と提示された火傷の痕、水面への浮上、骰子の目。どの証拠も現在のエヴィデンスとは異なる使われ方をしている。どれも非科学的ではないか。エヴィデンスとは科学的な証拠を言うのだ、と反論したいところだ。

EBMが広まる前は、「エヴィデンスにもとづく医療」は行われていなかったのか

では、科学技術の時代には、このような非科学的な「エヴィデンス」とは無縁だと言い切れるのか。

エヴィデンスが医療科学の周辺で使われるようになった背景に、EBM(evidence-based midicine)がある。EBMは「エヴィデンス=証拠(根拠)にもとづく医療」のことだと言う。関連する専門文献を批判的に検討し、有用な知見を医療に応用する運営方針として、カナダのマクマスター大学のゴードン・ガイアットが提唱した。世界四大医学専門雑誌である、The Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, British Medical Journal などに掲載された、動物実験や臨床試験などの知見をもとに医療を進める態度である、と聞くと患者にとって良いことのように聞こえる。

しかし待てよ、と言いたくなる。当たり前のように聞こえるけれど、それならば、これまでの医療はEBMではなかったのか、という疑問がわいてくる。コロナ禍下で励行している手洗いの必要性について、過去の医学史においてエヴィデンスに対して医師がどのような態度をとったのか、有名な事件を中心に振り返ってみよう。

助産婦よりも、医師を養成していた病院で死亡率が高かった

産褥熱の原因と死体による「汚染」と産褥熱との関係を見出したのは、ブダペスト出身の産婦人科医ゼンメルヴァイスである。産褥熱とは出産時に産婦が罹患する敗血症で、死亡することが多かった。原因は風土や環境の汚染 miasmaや患者本人の体質などに委ねられることが多く、感染症として認知されるのはもう一世代後のパスツール以降である。当時出産は自宅でなされ、事情のある妊婦だけが病院での出産を余儀なくされていたから、死亡率の違いがあっても注目されなかったのだろう。ウィーン病院の第一産科と第二産科における産褥熱による死亡率の大きな違いに注目したのは、ゼンメルヴァイスただ一人であった。

たとえば1846年の第一産科の出産は4,010件、死亡した産婦459人、死亡率11.4%に対して、第二産科は出産3,754件、死亡した産婦105人、死亡率2.8%であった。この年に限らず、一貫して第一産科の死亡率は第二産科の数値の1.5~4.0倍を記録していた。これからウィーン病院で産もうと考えている妊婦がこの数字を見たら、第二産科を選ぶだろう。だがこの二つの産科の開院日は交互になっていて、患者が選ぶことはできない。ゼンメルヴァイスが驚いたことは、望んだ第二産科に入院できず、諦めきれずに門扉の前の路上夜明かしで待とうとして、運悪く我慢できずお産をした妊婦が数人いたけれど、不衛生な野外で赤子を産んだものに死亡者がいなかったことだ。死因が病院にあることは明白だった。

そもそも産科が二つある理由は、それぞれが医師、助産婦の養成機関だったからである。さまざまな要因を考慮にいれた上で、見習い医師たちが「死体に触りその一部を手につけたまま」an der Hand klebende Cadavertheile 診察したため、毒性のある欠片を(病原菌という概念は当時なかった)患者に移したことが原因だ、とゼンメルヴァイスは推論した。死亡率の低い第二産科の見習い助産師は解剖実習がなく、産褥熱の犠牲となった遺体と接触していないことも裏付けとなる。当時、ウィーンではまだ細菌(ゼンメルヴァイスは顕微鏡で確認してはいない)が受け入れられていなかった。そのため、ゼンメルヴァイスは未知の「死体粒子」が産褥熱を引き起こすのだと考えたのである。さらにその解決策として、解剖室の入口で塩素水(次亜塩素酸カルシウム)を使って手を洗浄するように、先輩の医師や学生に強要した。ふだんは匂い消しや脱色漂白に用いるものを、ゼンメルヴァイスが機転を効かせ転用したのである(コロナ禍の初めの頃は消毒用のアルコールが不足し、次亜塩素酸ナトリウムを代わりに使用する施設も結構あった)。1847年4月の時点で、第一産科の死亡率は18.3%であったが、5月半ばに手洗い消毒が導入されると、6月には2.2%、7月に1.2%、8月に1.9%と、劇的な効果が見られた。

根拠や統計データなどのエヴィデンスだけでは、主張は通らない

この後ゼンメルヴァイスが襲われた悲劇については、セリーヌの論文が翻訳出版されているし、トールワルドが『外科の夜明け』で詳述しているので、それらの記述に譲る。いや、世に認められず、不遇のまま最後は梅毒性の精神疾患で病死したとだけ書いておく。

ともあれ産褥熱の予防法を、エヴィデンスを示しつつ提案したゼンメルヴァイスなのだが、病院の医師から総スカンをくらい、ウィーンを追放され、故郷に戻ることを余儀なくされる。どうしてなのか。何故手洗い消毒法は、エヴィデンスがあるにも拘わらず受け入れられなかったのか。この状況をすっきり理解するためには、エヴィデンスという言葉の不明瞭さを解消しなければならない。根拠や統計データなどのエヴィデンスだけでは、主張は通らないのだから。

これまでの話を、分析哲学者トゥールミンの論証モデルの一部を参照しながら適用し、整理してみることにしよう��。このモデルでは、議論する人が相手を納得させ結論へと導くために、最低でも三つの要素が必要だと考える。

第一に、主張したい命題である結論(claim=C)が、

第二に、その結論の根拠となる実験結果や目撃した事実などの、経験的に得られるデータ(data=D)が、

そして第三に、そのデータが結論を導くことを理由付けを行なったり、保証したりする論拠(warrant=W)がなくてはならない。理由づけとなる論拠、ウォラントは、科学理論や思想や社会通念であったりするが、それが相手と共有できたときのみ論証は成立する。簡単な図式化を行なうと

D + W ⇒ C (データ+論拠⇒結論)

ということになる。

魔女である証拠があった理由

始めの方で紹介した、神や霊的な存在を仮定する三つの裁判を例にとってみよう。第一と第三の、盟神探湯と死の骰子の事例は、「火傷しない手」と「骰子の一つが割れて六と一の目が出たこと」がデータ(D)、この場合の肝腎のエヴィデンスである。時代環境が異なるわれわれからすると、これが「武内宿禰の潔白」(C)や「アルフレッドの無実」(C)の証拠とはならない。ところが第三の因子である論拠「神意は偶然事象を介して示される」(W)が広く受け入れられている社会では、十分にエヴィデンスとして通用する。だからこそ記録され、歴史に残っているのである。

セイラムの魔女狩りの第二例では「被疑者を川に沈めると川面に浮かんできた」がデータ(D)であり、重要なエヴィデンスとなる。ならばこんな馬鹿げた証拠で処刑されるための論拠、ウォラントは何だろうか。神意ではない。むしろ「悪魔と深く関わった魔女は溺死しない」(W)と、たとえば『魔女に与える鉄槌』Malleus Maleficarum (1487年)などのテキストに書かれていたことが論拠であった可能性が高い。ホロコーストや虐殺を生み出す狂気の嵐も、民衆の心底に巣くう歪んだ信念が原因であることが多い。ナチスのアーリア人優越主義もまた、ドイツ民衆の暗い心理の闇に潜んでいたウォラントの一つであった。

ウォラントが違っても、結論が同じということもある

有名な「ハムレット」の懊悩も、この論証モデルから説明できる。ハムレットは城外で父王の亡�霊に遭遇する。亡霊は息子に自分が弟の現王クローディアスによって殺害されたと告げる。あれは本当に父の亡霊の言葉なのか、それとも悪霊の不吉な妖言なのか。ことの真偽を見定めようと、ハムレットは旅芸人に亡霊から聞いた王殺害の再現劇を依頼し、叔父クローディアスの現前で演じさせる。再現劇を見たクローディアスの憤怒と動揺の観察(D1)と、真実が露顕したとき、犯罪者は動揺を隠すことができないこと(W1)から、亡霊は父王であり、叔父に毒殺された(C)と結論を下した……ようにも見える。

だがW1は、不愉快な劇を見せられて怒った(W2)可能性もあるから、現代に生きるわれわれが納得する論拠は、むしろ、午睡中に耳に毒薬を注いで殺害する、という亡霊の告げた殺害方法が「きわめて異例で特殊なものであったこと」にあるのではないか、と思う。すなわち「本人しか知り得ない、偶然には到底思いつくことのできない事実」を語る霊は本物である」(W3)という論拠で、叔父の犯行(C)の結論に至ったとも考えられるのである。

理論が受け入れられるためには、論拠より「常識」

さあ、ゼンメルヴァイスの手洗い予防説が受け入れられなかった原因を考えよう。「塩素水によって、産褥熱の原因である死体から運ばれる毒素を除去できる」(W)。これが彼の消毒法の論拠である。この論拠は、死因と消毒に関わる二つの命題を含むけれど、どちらも当時の医学界では共有されてはいなかった。少し考えれば分かることだが、1847年のゼンメルヴァイスによる消毒実施前の第一産科の死亡率は18.3%だ。仮に、産婦全員に解剖実習後の研修生が�手を洗わずに毒素を運んできたとしても、81.7%は無事に出産を終えている。過去に経験した伝染病ペストの死亡率が30~60%であることと比較しても、死亡率だけで原因を特定することには無理があったとも考えられる。コッホや北里柴三郎が伝染病の病原菌を顕微鏡でとらえ、毒素の正体を特定できるまでは、ゼンメルヴァイスの理論の論拠は説得的なものではなかったのである。

わが国の現在の新型コロナウィルス感染による死亡率は0.2%にすぎない。2020年の第一次流行期のイタリアの死亡率約5%と較べても、かなり低い水準だ。ウィーン病院第二産科の死亡率2~4%と比べても、である。第二産科はゼンメルヴァイスが考える病因をもたない病棟なのに、これだけ死者を出しているのだ。

それでも(人工的に着色しているにせよ)鮮明なウィルスの電子顕微鏡写真や、重症化した患者の映像を毎日のように見せられ、さらに、これが決定的なのだが、細菌やウィルスの感染によって病気を生み出される、という感染理論が半ば常識化していることから、170年前とは違って手洗いやマスクが必要だと言われ、納得するのである。

「エヴィデンスがあります」と言うことで説明責任を放棄してはいないか

ずいぶんと遠回りしてしまったが、最後に「エヴィデンスがあります」という言葉の空虚さについて語ることにしよう。つぎのようなニュース��やCMを聞いたら、貴方はどのように感じるだろうか?

1)明日の関東地方の天気は快晴となるエヴィデンスがあります。

2)ヒマラヤに雪男が棲息するエヴィデンスが発見されました。

3)S食品のグルコサミンは膝痛によく効く、ということにはエヴィデンスがある。

4)被告が被害者をヒ素で毒殺したことについては、エヴィデンスがある。

大抵の方は「エヴィデンスが何かはっきり言えよ」と思うに違いない。1)は予想気圧配置図、2)は超ジャイアント馬場級の足跡の写真、3)は「あくまでも個人の感想です」という愛用者のコメントを、真偽のほどは別として、根拠(データ)として提示しうるし、それらの根拠がなぜ結論を導けるかの論拠、ウォラントも十分に想像できる範囲にある。3)はかつての人気タレントが、個人の感想としてグルコサミンを推奨しているのだから信用してもよい、という安易で信用性の低い論拠だけれど、視聴者はそれを承知しているということが重要なのである。4)については「被告の所有するヒ素と殺人で使われたヒ素の同位体比が一致した」などの分析結果を示す必要があり、エヴィデンスがあります、では話にならない。

これと比べると、「ファイザー社のワクチンには重症化を防ぐというエヴィデンスがある」という報道をどのように受けとめたら良いのか。データもウォラントも提示されずに隠されたままだ。「エヴィデンスがある」とは、科学者が実験で検証したのだから、文句を言わずに信じなさい、と言うに等しい。「この専門家という葵のご紋が目に入らぬか」とは言ってないけれど、何故そうなるのかの説明責任を放棄し、主張の検証に一般市民が立ち入ることを禁じている。

たとえば根拠となるデータとして「ワクチン接種と非接種の集団の重症化リスクの数値比較」、論拠として「ワクチンがサイトカインストームなどの免疫暴走を抑制する生理メカニズムの詳細」または「スパイク蛋白質に対する抗体物質の生成を促す反応機構」。幾分かの省略はあっても、このような推論の要諦となる知見を、たとえ難しくて分からぬ者がいようとも、エヴィデンスという「高踏的に相手をつきはなす用語」を使わずに語ろうとすることが、専門家やその発言を報道するメディアに求められる知的誠実さだと、私は信じている。

参考文献

『新編 日本古典文学全集2・日本書紀(1)』小島憲之 校注・訳 他(小学館 1994年)

『日本神判史 盟神探湯・湯起請・鉄火起請』清水克行(中央公論新社 2010年)

『セイラムの魔女狩り—アメリカ裏面史』小山敏三郎(南雲堂 1991年)

『るつぼ』アーサー・ミラー 倉橋健訳(早川書房 2008年)

『法窓夜話』穂積陳重(岩波書店 1980年)

『科学史の事件簿』より井山弘幸「病院で手を洗う習慣をつくった男-イグナツ・フィリップ・ゼンメルヴァイス」(朝日新聞出版 1995年)

『ゼンメルヴァイスの生涯と業績・ゾラを讃える』L=F.セリーヌ 菅谷暁訳(自家発電叢書 1981年)

『外科の夜明け―防腐法 絶対死からの解放』J・トールワルド 大野和基訳(小学館 1995年)

『議論の技法 トゥールミンモデルの原点』スティーヴン・トゥールミン 戸田山和久 ・福澤一吉訳(東京図書 2011年)

『ハムレット』シェイクスピア 小田島雄志訳(白水社 1983年)

10 Tests For Guilt at the Salem Witch Trials, Ryan Thomas HISTORY(JULY 27, 2012)

「真実の瞬間」アーウィン・ウィンクラー(1991年)