科学技術からもっとインスピレーションを得るための模索

ふだん科学技術のコミュニティに属さない、言わば在野の人間たちが、科学技術に何らかの形でアクセスし、インスピレーションを得ることはできるのだろうか。経済が停滞し、研究界・産業界を問わずイノベーションの創出が期待される昨今、領域や組織、個人を分断せずに多様な知識とスキルを持ち寄り、統合させて問いを立て、解決に取り組む、科学・技術��・工学・アート・数学を横断するSTEAM人材育成の有用性が世界で注目されている(J. Marshall 2015, Studies in Art Education)。しかしそもそも、科学とはなんなのか、はたまたアートとはなんなのか。科学技術の形式知とアートの暗黙知を活かす、ということが言われるが、それらを組み合わせて活用すると創造的なアイデアが本当に生まれるのかは誰にもわからず、模索状態にある。

活動の例を挙げよう。東工大と武蔵野美術大学が協力して開催する合同ワークショップ「コンセプト・デザイニング」は、今年で第10回記念を迎えた。これは一週間の集中型ワークショップで、一つのテーマから、グループごとに議論によってコンセプトを構築し、造形デザインを作る。「うまい、へた」を問うものではなく、「アイディアが形になるまで」の、さまざまな可能性、発見、試行錯誤、見落としている大切なものを、異分野を専門とする学生たちが協働しながら見つけ、すくいとっていくことを目的としている。東工大の学生と武蔵野美大の学生が、どちらが教える側・学ぶ側でもなく、対等な立場で議論し、合意形成とものづくり、プレゼンまでもっていくところを売りにしている。テーマにはあえて抽象的なもの、それぞれの分野から異なる面にアクセスできるような、多面的なものを選んでいる。

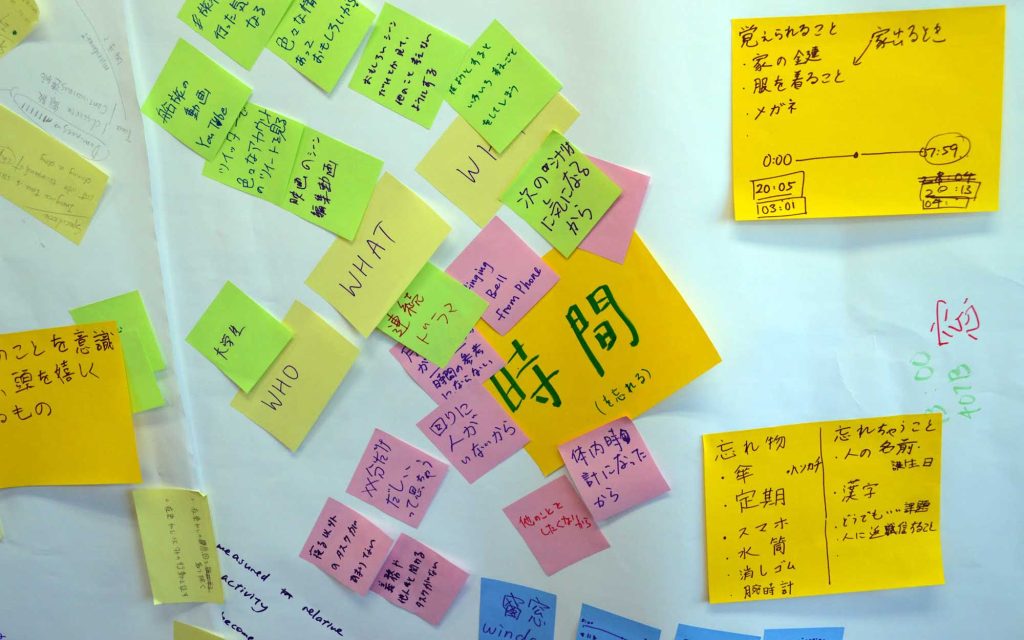

たとえば、2014年のお題は「オトナとコドモをつなぐもの」だった。両大学からの教員陣が交代でミニレクチャーを行い、デザ��イン思考、美術思考、コミュニケーション、科学、工学などから情報を提供し考えさせる。グループメンバーはアイスブレイク後、話し合いを開始する。彼らの創造的なアイデアのトリガーになる情報は、雑多な異分野グループでの議論の、いったいどこに潜んでいるだろうか。

「製鉄」に関する情報が「魅力的な崩壊」というコンセプトを生んだ

直近の例から、このワークショップから生まれた制作物の例を紹介しよう。2022年7月、第10回コンセプト・デザイニングではお題を「ふる・ふれる」とした。2年間のコロナ休講を経て、満を持して再開した回であり、担当教員チームとしては「触れること、振れる(揺れる、迷う、どちらかに決める)こと」の意味をあらためて内省し、ただしそこにとどまらずにオリジナルなコンセプトを見つけてほしい、という思いがあった(と、私は理解している)。そのためあえてお題をひらがなにし、多義的な解釈を促進している。今回、学生に提供した最先端の科学技術情報として「製鉄」をめぐるものがあった(東京工業大学物質理工学院須佐匡裕教授による講演「ふる・ふれる ―カーボンニュートラルと鉄鋼-」)。

とくにその情報をどのように使ってコンセプトメイキングをするか、について指定はしていない。前述のように、他にもいくつもの専門分野から情報提供がなされており、トリガーとなり得る情報はふんだんに用意されている。東工大生と武蔵野美大生の混成から成る5チームが、一週間の集中ワークショップでの議論と制作に取り組み、最終日の講評会にてプレゼンテーションを行った。どれも課題解決型の提案ではなく、概念的な問いや発見をアート的あるいはデザイン的出力にし投げてきたことが印象的だったが、どれもひいき目抜きにしても質が高く、コロナ禍と社会的変容を受けての各自の内省が表面化されたように思う。そのうち1チームの作品の一部が明らかに「鉄」からインスピレーションを受けていたので、簡単に紹介したい。

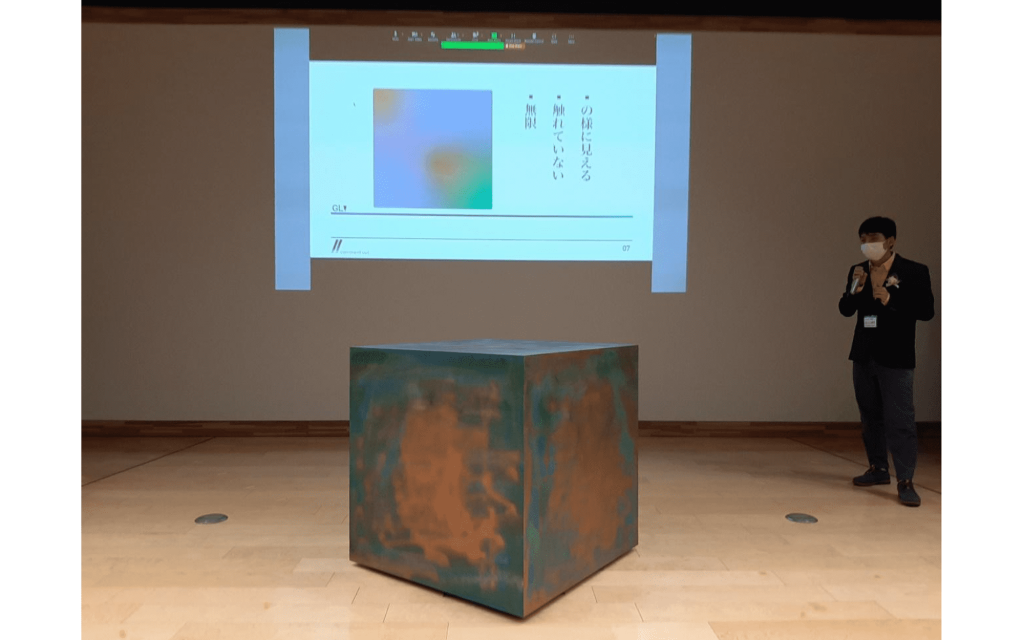

この作品は全体がパフォーマンスアートであり、その中で「あるアート作品を公開展示する式典」が演じられていた。その演劇ストーリー上、記念作品として展示された美術品が画像の「鉄」のオブジェであった。これは床に置かれているが「触れて」いないという設定だった。実際には木造であり、もちろん浮いているわけはなく透明のアクリルの台に置いてあるのだが、「浮くはずのない鉄が浮いている」ように見える。彼らが説明した全体コンセプトは「魅力的な崩壊」であり、コロナ禍を経て人々の既成概念が壊れ、事実、常識、権威、儀式など、当たり前だったものが別の価値へとすり替わっていく危険性とポテンシャルとが表現されていたと筆者は思ったが、その場にいた来場者、またオンラインで視聴した�参加者は何を受け取っただろうか。

さらに秀逸だったのは、会場参加者が座っている座席が一席ごとに白い紙でくるまれており、上に一輪ずつ造花のバラが添えられていた仕掛けである。学生による説明があるまで、参加者は単に感染対策であると思い、何の疑問も持たなかったが、実はそれもパフォーマンスの一環であり、対策としてのソーシャルディスタンスも読み替えによってポジティブなプレゼント(花束)になり得ることが表現されていた。鉄生成の現在と未来についての科学技術的知識が発想のトリガーになっていたことは言うまでもなく、さらにはアート、デザイン、言語学の専門家からの講義を通して投入された情報が波状に作用し変換されて、彼らのコンセプトが生成されていったと考えられるのはないかと思う。

創造的翻訳で、新しい鉄の相を創発した

では、具体的にどのようなインプットが起点テキストとなりトリガーとなって、「浮く鉄のオブジェ」の出力につながったのだろうか。厳密につきとめるのは無論難しいのだが、あえてふりかえってみよう。

上記の専門家による情報提供において、まず鉄鋼の材料をつくる工程が説明されている。粉状の鉱石や石灰、コークスなどを混合して焼き固める焼結のプロセスが、それぞれの画像と共に紹介された。そして鉄鋼の材料となる銑鉄が高炉でつくられるプロセス、さらには銑鉄が転炉に入り鋼となるプロセス、と続く。そこから学生たちが受け取った情報、メッセージは多様であろうが、ひとつには、これま��で漠然と持っていた「鉄」のイメージとは異なり、工程のステージによって組成、形状が変わり異なる性質を持ち、固定されず「変容していく鉄」のあり方があったのではないかと思う。それがトリガーとなり、また今回のお題だった「ふる・ふれる」とも相まって化学反応を起こし、重力に逆らい浮遊する新しい鉄の相を創発したことは、ひとつの創造的翻訳の例であったのではないかと思う。

このプレゼンテーションのメインテーマはゼロカーボンへの道筋であり、脱炭素化へ向けて製鉄のプロセスがどのように変わっていけるかを問いとし、イノベーションへの試行錯誤が語られていた。現状とは異なる鉄の姿を思索してみせた彼らは、ある意味メッセージの本質を受け取っているようにも見える。

意味をずらし、反転させる

一方、ソーシャルディスタンスをプレゼントとしての造花として出力した部分は、どこからトリガーを��得たのだろうか。ソーシャルディスタンスは、コロナ禍下において人々が編み出した、社会を生き抜く術であり象徴でもあったが、そこには負の含蓄がある。感染の危険性を冒してでも、人は外出し、集い活動して社会を回していくが、それを良しとし受け入れる合言葉として「ソーシャルディスタンス」という新語が造られたようにも見える。この言葉は、そうしたすべてのモヤモヤを一手に引き受けるのだ。そのネガティブな含蓄を起点テキストにしながら、それを一輪の可憐な造花に反転させた視点は創造的だった。そのトリガーとして、おそらくは複数の分野から少しずつ情報を注入した講義群が作用したのではないか。

たとえば、ものごとを額面通り、正面からだけとらえるのではなく、意味をずらし、斜めからアプローチしてみるアート的趣向。物事に取り組むには、デザインによる問題解決と、アートによる問題提起の2つの方法性があること。また見えるもの、聴こえるものの意味を読み替え、言い換え続けることで新たな解釈を見つける翻訳学的手法など、異なる視点と手法が各専門家により紹介された。このグループの学生たちはまさに、ソーシャルディスタンスの意味をずらし反転させる実験をし、当たり前を疑うことで問題提起をしてみせたわけである。普段は試して視ることのない、手法や姿勢の導入がトリガーとなって、創造的な翻訳を促した、とは考えられないだろうか。

互いの専門性をトリガーとして新しいアイデアに出会うには、スキルと、習慣が必要

若い学生たちは、こうして専門外の知を持ちよる機会に出会うことで、驚くべき柔�軟性と創造性を発揮する。先にSTEAMの必要性について触れたが、今の大人たちに、それを実現する機会と、力と、マインドセットがあるだろうか。

たとえば今の日本では、第4次産業革命としてロボティクス、IoT、ビッグデータ、AIを含む技術的イノベーションを産業、社会構造に組み込んでいく方向性が広く推進されている。内閣府の推進するSociety5.0すなわち「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」という未知のヴィジョンを前にして、途方に暮れない大人が果たしてどれだけいるだろうか。理工系・文系・芸術系などと、頑固に分かれて議論をしている場合ではあるまい、実現したい未来を、そこに至る道筋を、みなで議論しなければ、人が置いてけぼりになりそうだ。

しかし知を持ち寄り、互いの専門性をトリガーとして新しいアイデアに出会うには、スキルと、習慣が必要なのだ。分野横断型研究を促進する組織は大学界でも増えており、たとえば東工大では、理工系学術界での異分野融合をリードする新たな試みのひとつとして融合理工学系がスタートしている。さらに、STEAMのポテンシャルを追求し、科学技術とアート/デザインを融合させてイノベーション創発の文化を育てるサテライトラボSTADHI(Science & Technology + Art & Design Hybrid Innovation)も設立され、研究教育や産学連携が始まっている。「ポスト・ノーマルサイエンス」(Funtowicz and Ravetz 1993)と呼ばれるこの時代、異なる専門家とのコミュニケーションを繰り返すことでのみ気づくことができる言葉と意味がある。他者が持ち込んでくる意外な情報や価値観や手法を、勇気をもって翻訳・解釈し、自分自身が次へ行くためのトリガーにする強さと遊び心を持ちたいものだ、と思っている。