「戦争反対!」を叫びながら兵器を愛でる矛盾

宮崎駿がミリタリーオタクであることは周知の事実だろう。彼の描く戦闘機は写実的ではなく、フリーハンドで描かれた外観は丸みを帯びて可愛らしく、それ自体が生命を持つ生き物のようにいきいきとしている。宮崎の兵器を描いたイラストシリーズ「ぼくのスクラップ」では、カブトムシのような飛行機も登場している(宮崎駿『出発点』徳間書店、1996年、306頁)。宮崎のアニメに出てくる、トトロやネコバスのような、不思議な生き物たちのひとつに数えられそうだ。その魅力がいかんところなく発揮されているのが、2013年に公開された映画「風立ちぬ」だ。

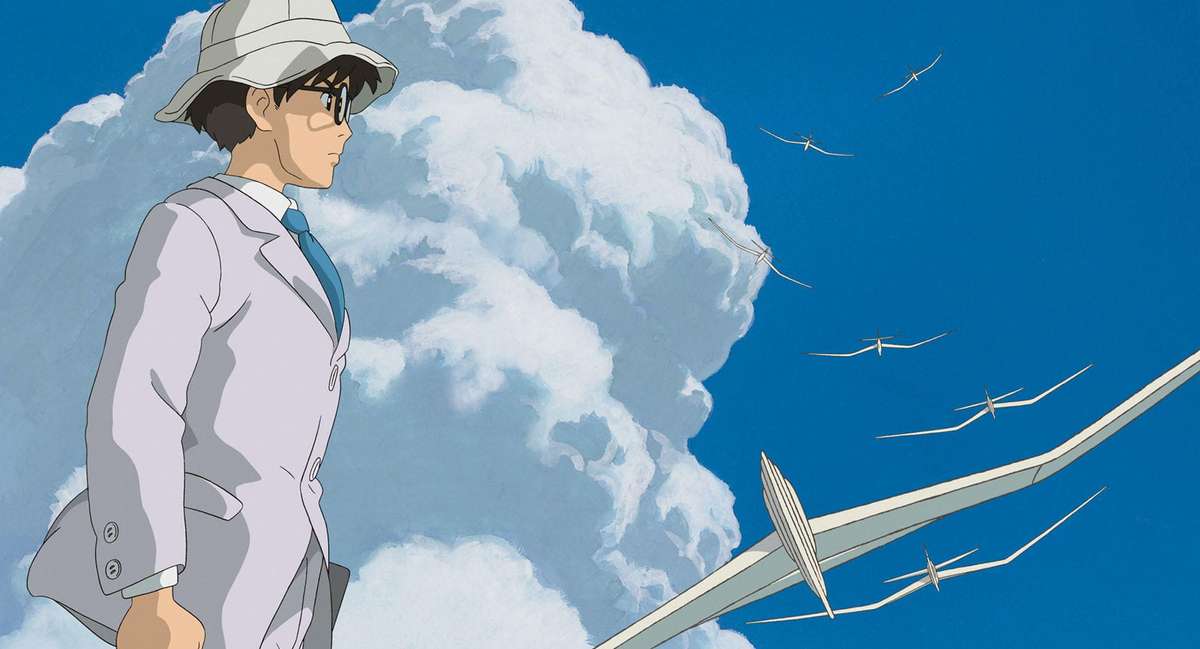

映画「風立ちぬ」は、ひとりの少年がみている夢を描くことから始まる。青い空を飛び交う飛行機たち。ミサイルが発射されるが、それらは生き物のようにうごめく。まるで、海を泳ぎまわる魚たちのようだ。実際の兵器が街を破壊し、人々を傷つけ、殺していくことは片鱗も感じさせない。そこには牧歌的で楽しい夢の世界だけが広がっている。

この兵器の描き方は、戦争の被害の矮小化につながるだろうか?過去の日本の戦争行為の正当化にあたるだろうか?

映画「風立ちぬ」の製作が始まったのは、スタジオジブリのプロデューサー・鈴木敏夫の提案がきっかけだった。

昔から宮さんは、何かというといつも戦闘機や戦車の絵を描いていました。アトリエの本棚には戦争にまつわる本や資料が大量に並んでいて、兵器に関する知識は専門家も顔負けです。その一方で、思想的には徹底した平和主義者で、若い頃からデモに参加して「戦争反対!」と叫んできた。大矛盾ですよね。そこで、僕はあるとき思ったんです。これって宮さんだけの問題なんだろうか?もしかしたら、戦後の日本人、みんなが抱えてきた矛盾なんじゃないか?(鈴木敏夫『天才の思考』文春新書、2019年、363頁)

鈴木自身も、戦後の生まれではあるが子ども時代に手に取った雑誌には、日本の軍隊をモデルにした架空戦記物が掲載されていたことを記憶している。多くの日本の人々は、戦争反対と主張しながらも、戦争を描く作品には惹きつけられてきた。鈴木は、この矛盾の問題を正面から扱う作品を提案した。

戦争には庶民のリアリズムもあったのではないか

第一回でも述べたように、宮崎の父親は戦争中に軍需工場の工場長であった。宮崎航空製作所では、零式艦上戦闘機(零戦)も含む飛行機の部品を製作していた。宮崎の兄によ�ると、工場で廃棄される防弾ガラスの破片は子どもたちの宝物だった。その破片を友人たちにみせびらかしたり、うらやませたりした。その経験が、宮崎の飛行機への関心につながっているのではないかと、彼は回想している(大泉実成『宮崎駿の原点 母と子の物語』、潮出版社、2002年)。

他方、宮崎は戦後になってから、父親の軍需工場が未熟練工などをかき集めて、急ごしらえの大量生産に勤しんだため、不良品も多く出していたことを知る。それにもかかわらず、父親は軍の関係者へ賄賂を渡し、不良品をそのまま納入していた(宮崎駿、1996年、前掲書)。つまり、当時の軍のパイロットたちは、宮崎の父親のような工場経営者の不正によって、不具合のある戦闘機に乗せられていたのである。しかしながら、宮崎の父親は戦後になってもそれを悔いるそぶりもみせなかった。宮崎は父親のことを「大義名分とか、国家の運命とかには全く興味がない。一家がどう生きていくか、それだけだった(宮崎駿、1996年、前掲書、250頁)」と表現する。同時に、戦争というものは、軍国主義のようなイデオロギーだけでは説明できず、父親のような庶民のリアリズムもあったのではないかと考察している(宮崎駿、1996年、前掲書)。

宮崎が焦点を当てようとしている日本の戦争の問題は、強力な国家のイデオロギーにより、大衆が支配されたという構図では描かれない。ひとりひとりは、家族想いの良き人間であるにも関わらず、かれらは戦中を生き延びようとするがゆえに、他国の人々を虐殺し、自軍の兵士たちすら犠牲にすることに加担するのである。その宮崎の戦争観が結晶化したのが��映画「風立ちぬ」であった。

善人だった堀越二郎が、殺戮のための飛行機を作った

映画「風立ちぬ」の主人公のモデルは、零戦の設計者・堀越二郎である。二郎は、少年時代はいじめられている幼い子をかばい、妹の面倒をよく見る「いい子」であった。同時に夢想家でもあり、イタリアの飛行機の設計者・カプローニの夢を見ている。彼は夢のなかで、カプローニに「美しい飛行機を作りたい」と宣言し、飛行機の設計者になる道を歩み始める。

二郎の夢想癖は大人になっても続いている。関東大震災が起き、東京の街は破壊され、火災が広がっていった。彼は、周りの人が怪我をすると、背負って安全な場所まで送り、見返りを求めない。善人なのである。大学に行くと、学生や教員たちが必死に資料を運び、火災から守ろうとしていた。彼の友人・黒川は、震災の惨状を前にして「東京は壊滅だ」と投げやりにつぶやく。対照的に、二郎は風に飛ばされてきた、カプローニの絵葉書を拾い、また夢の世界に没入していく。飛行機の夢を見ていれば、目の前で何が起きていても、彼は幸せなのである。

しかしながら、二郎は現実に興味がないわけではない。日本は欧米諸国に比べて近代化の波が遅れてきたため、経済発展も遅く、貧しく科学技術も未熟だった。彼は飢えた子どもたちを目にして、菓子パンを与えようとするが、拒否された。そのことを友人・黒川に偽善だとして厳しく批判される。二郎が設計し、製造しようとしている飛行機の部品ひとつぶんの金があれば、子どもたちの腹を満たしてやることができる。それに対して彼は「この国はどうしてこう貧乏なんだろう?」と問う。黒川は「貧乏な国が飛行機を持ちたがる。それで俺たちは飛行機を作れる。矛盾だ」と答えた。飛行機を作るという仕事が、飢えた子どもたちの犠牲の上にあることがここでは示唆されている。

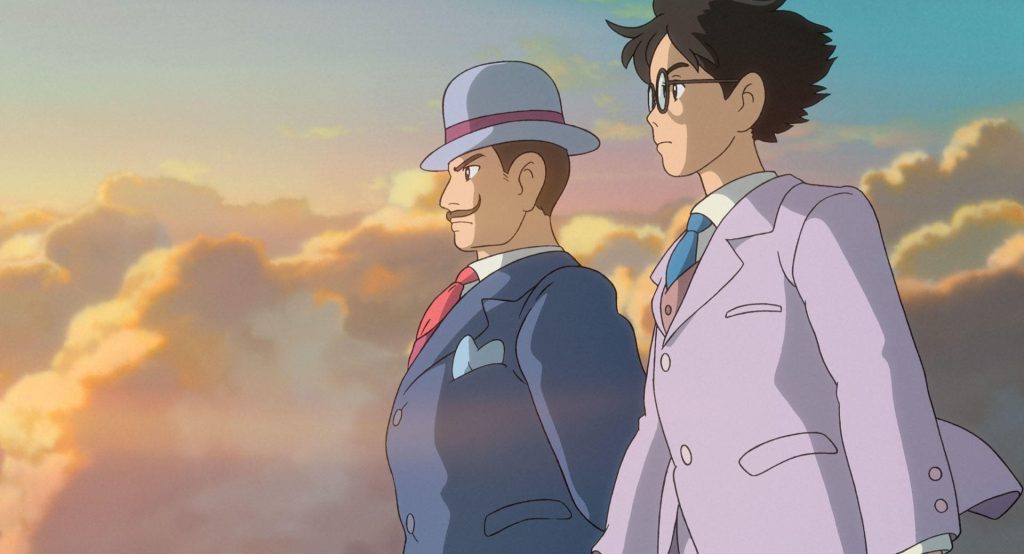

そのことは、二郎の夢の中でのカプローニとの対話で、より象徴的にわかりやすく示される。カプローニは二郎に次のように問う。

君は「ピラミッドのある世界」と「ピラミッドのない世界」とどちらが好きかね/「空を飛びたい」という人類の夢は、呪われた夢でもある/飛行機は殺戮と破壊の道具になる宿命を背負っているのだ/それでも、私はピラミッドのある世界を選んだ/君はどちらを選ぶかね?

二郎はこの二択の問いにそのまま答えるのではなく「僕は美しい飛行機を作りたいと思っています」と述べる。カプローニは「美しい夢だ」と返す。この夢での対話は、二郎の生きる姿勢を端的に表している。彼は、飛行機を開発することの負の側面、つまり戦争で人々への虐殺へ加担することは理解している。その責任を引き受けるのではなく、美しい飛行機を作ることへと話をずらしてしまう。彼は過酷な現実を知りながら、夢の世界へと滑り落ちていくのである。

「すっからかんの、フルメタルの、世界中のどこにもない飛行機」が象徴するもの

二郎の飛行機の開発は難渋する。試験飛行をした結果、惨めに墜落した戦闘機の残骸を前に、彼は打ちひしがれてしまう。精神的な静養のために訪れた山荘で、彼は運命の女性・菜穂子と出会い、恋に落ちる。若い二人のロマンスを周囲は見守り、平和で美しい風景が広がる。

そこに登場するのが、謎めいたドイツからの客人である。彼は、ドイツの飛行機設計者・ユンカースが、ナチス政権の政策に反対したため追放されるだろうと、二郎に告げる。そして、独り言のようにこう述べた。

ここは、いいところですね/モスキートいない/暑くない/クレソン美味い/嫌なこと忘れる/いい夜です/ここはDer Zauberberg(魔の山)/忘れるのにいいところです/チャイナと戦争してる/忘れる/満州国作った/忘れる/国際連盟抜けた/忘れる/世界を敵にする/忘れる/日本破裂する/ドイツも破裂する

繰り返されるのは「忘れる」という言葉である。彼は歌うように、人々が美しい夢のような場所で時を過ごすなかで、現実に起きている戦争から逃避し、忘れていくことを描写する。二郎が「ドイツはまた戦争をしますか?」と聞くと、彼は「そう。止めなければ(戦争をするだろう)」と答えた。

この二人の対話は唐突に始まって終わる。二郎が、他の人に話しかけられている間に、彼は姿を消し、座っていた席にはまだ煙をあげるタバコが残されていた。まるで宮崎のほかの作品に出てくる、異世界の不思議な生き物のようだ。彼は、現在の日本やドイツが戦争に向かって進んでおり、ユンカースは二郎と同じ飛行機設計者の立場から、それを止めようとしていることを明らかにする。二郎もユンカースと同じように戦争を止めるために働きかけることはできるはずだ。が、山荘の楽しい生活のなかでそんな現実は忘れられていく。

この山荘でのエピソードのあと、物語は二郎と菜穂子の恋愛に焦点を移す。彼にとって、菜穂子は初めてできた、仕事を放り出してでも守りたい、大事な存在であった。しかしながら、菜穂子は結核に冒されており、弱っていく。彼女の生命が尽きることはわかっていながら、若い二人は結婚し、最後の時を過ごそうとする。二郎は彼女を真剣に愛しながらも、飛行機の開発に熱中する。

彼は自分の設計した飛行機を、若いエンジニアたちの前で「すっからかんの、フルメタルの、世界中のどこにもない飛行機が、僕らの飛行機だ」と気炎をあげる。その言葉は彼自身を表しているようだ。二郎は善良ではあるが、守るべき大義も理念もない。時代に流され、目の前の仕事に没頭し、妻のことだけを考えている。彼はす��っからかんで美しい青年であった。そして、彼はすっからかんで美しい零戦の生産に成功するのである。

開き直った二郎の「生きねば」

物語の終盤、菜穂子は若くして亡くなり、戦争が始まる。寓話的なアニメーションの表現で、戦闘機が街を焼く光景が暗示される。二郎は自分たちの製作した零戦が「国をほろぼした」とつぶやく。最後に、彼は夢の世界でカプローニに再会する。カプローニは二郎の零戦が飛ぶ空を眺めて「鳥の群れのように 美しいな。いい仕事だ」と評価する。二郎は「一機も帰ってきませんでした」と答えた。カプローニはこう述べる。

往きて還りしもの、なし/飛行機は美しくも呪われた夢だ/大空は、みんな、飲み込んでしまう

彼は「君を待っていた人がいる」と告げ、二郎に菜穂子を会わせる。菜穂子は「あなた、生きて……生きて……」と二郎に頼む。二郎は大きく頷いて「ありがとう、ありがとう」と礼を言った。カプローニはそれを眺めて「君は生きねばならん」と二郎に言う。そして、「その前に寄ってかないか、いいワインがあるんだ」と付け足した。その直後、作品はエンドロールが始まって終わる。

映画「風立ちぬ」は、「生きねば」というメッセージで終わる。しかしながら、第一回で紹介した「風の谷のナウシカ」のラストシーンで語られた「生きねば」とは、明らかに描かれ方が異なる。ナウシカは、傷だらけになりながら大衆とともに、絶望的な状況のなかでも歩き続けることにたいして、「生きねば」とつぶやいた。他方、二郎は戦争の現実から目をそらし、飛行機の夢や愛する人との生活に耽溺し、犠牲を膨大に出しながら、その責任を取ることもなく「生きねば」と自己を肯定する。ナウシカの「生きねば」がギリギリの生存を賭けたサバイバーの倫理として語られたとするならば、二郎の語る「生きねば」は生き残ったものの現状肯定、開き直りの言葉である。そのあと、彼はワインを飲み、楽しい時間を過ごすなかで、過去を忘れていくのだろうか。

今考えるべきは、生き残ったものの倫理

この二郎の「生きねば」という、開き直りの態度をとることこそが、多くの日本人が戦後にたどった道ではなかったか。冒頭で述べたように、宮崎の目には、自分の父親は「大義名分とか、国家の運命とかには全く興味がない。一家がどう生きていくか、それだけだった」というふうに映っていた。同時に、彼はそのような父親によって守られて、子ども時代を生き延びた。高度成長期のなか、「日本人」の多くは豊か�な生活を手にし、経済的な繁栄を謳歌する。そして、戦争でアジア諸国を侵略し、虐殺し、人々を抑圧してきたことを忘れる。もしかすると、「戦争直後は、そうしなければ、生きられないほど厳しい時代だった」「罪の意識を忘れることは庶民の生きるための知恵だった」と正当化しようとする声があるかもしれない。だが、戦争の被害者を忘却することが、倫理的態度とは言えない。

私たちには、厄災の渦中にいるサバイバーの「生きねば」の倫理とは異なる、生き残ったものの倫理が必要ではないか。そうだとすれば、終戦から77年が経った現代の日本において生きていく「日本人」に必要な倫理は、どのようなものだろうか。現在、宮崎は少年を主人公にした映画「君たちはどう生きるか」を製作中である。まさに現代を生きる子どもたちの倫理を問う作品になるだろう。まだ、映画の公開予定は決まっていない。宮崎が、生き残ったものたちの倫理を作品のなかで提示することを期待している。

参考文献

『出発点』宮崎駿(徳間書店 1996年)

『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』鈴木敏夫(文藝春秋 2019年)

『宮崎駿の原点 母と子の物語』大泉実成(潮出版社 2002年)