未来のための再読ノート

2019年に逝去した作家の橋本治は共著も含めると200を超える著書を残した。だがその多くは現在、絶版あるいは入手困難である。没後、一部に復刊・再刊の動きもあるとはいえ、その膨大な著作の全体像を見渡すことは、書店に並ぶ本からだけでは不可能だ。本連載はそうした橋本の旧著を再読し、その思想をあらためて描き出そうとするものである。

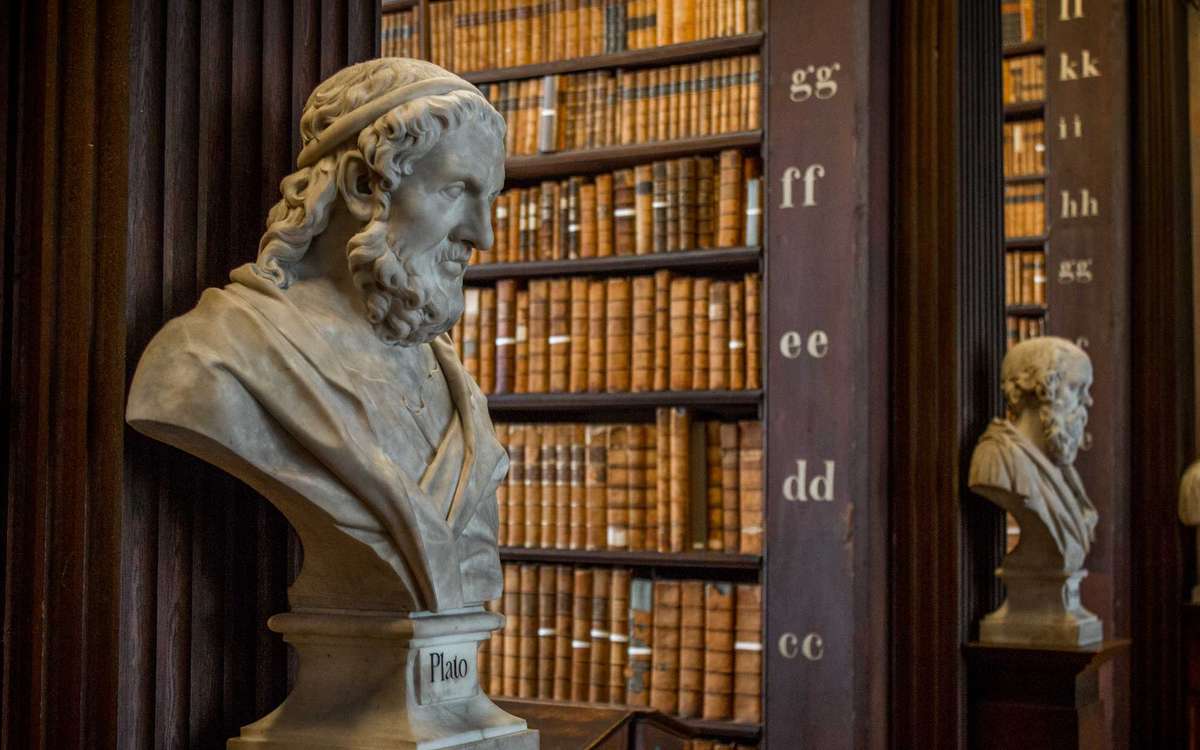

橋本は生前、古今東西の多くの古典(『古事記』や『源氏物語』から『ハムレット』まで)に対して現代語訳や大胆な翻案を行ったが、橋本自身の著作もいまや「古典」と呼ばれるべき風格を供えている。再読、三読に絶えうるというだけでなく、読み返すたびに今日的な意味を投げかけてくれるのだ。

私自身が橋本治の読者になったのは十代の終わり、1980年代初めのことだ。だから、かつてリアルタイムで読んだ本のなかには、充分に理解が及ばなかったものもある。これから再読する本のなかには、十年どころか数十年ぶりに読むものもあるが、そのような旧著からも多くのことが引き出せるはずだ。なぜなら橋本治が終生一貫して主張し続けたことの多くが、日本の社会ではまだ少しも実現していないからだ。したがってこの再読ノートは回顧的なものではない。むしろ未来を志向するものだ。そのようにお断りしてから連載を始めたいと思う。

活字こそがあらゆる文化の中心

最初に取り上げるのは『浮上せよと活字は言う』という論集である。1993年に総合雑誌『中央公論』で連載が始まり、翌年に単行本化された。その後増補され、平凡社ライブラリーの一冊として刊行されたが、いま店頭で見かけることはほとんどなくなった。しかしすべての出版関係者、そして言葉を表現手段とする者にとってこれは必読の書である。『中央公論』でこの連載が行なわれた1993年は、いわゆる「バブル経済」の崩壊直後であった。当時の中央公論社会長だった嶋中鵬二から直々に、同誌の「巻頭論文を書いてほしい」と依頼された橋本が、「衰退する活字文化」をテーマに一年にわたり論じたものだ。したがって本書の内容は基本的に書物��論、出版論である。

ところでこの本は、「昭和軽薄体」とも呼ばれたそれまでの橋本治を特徴づける言文一致的な文体によってではなく、彼にはあまり似つかわしくない、きわめて謹厳な文体で書かれている。もちろん橋本は『中央公論』という雑誌のもつ本来的な意味、そしてその読者層を意識して、そのような言葉遣いを選んだのだ。それゆえにいっそうこの本は、当時の――そして現在にも変わらずにあてはまる――出版業界に対する痛烈な批判の書となっている。

日本の出版産業が現在に至る長期の「不況」に陥ったのは1996年を過ぎてからで、この連載が続いていた1993年はまだ、市場規模においてはピークに至る上り坂の途上だった。

しかし橋本はすでにこの時点で日本の出版界が退廃に陥ってい�ることを見抜いていた。退廃は出版界にとどまらない。「失われた20年」が「失われた30年」となり、それでもまだ先行きが見通せないままなのは、「バブル崩壊」によってこの長期不況が始まったのではなく、むしろそれに先立つ時代、つまり「バブル経済」の時代に既にすべての原因があった。橋本治が生涯にわたって訴え続けてきたのはそのことである。

「バブル経済」のもとでの1980年代は「雑誌の時代」とも言われた。別の言葉で「雑高書低」という言い方もされたが、これは出版社の事業構造が本来のあり方である書籍中心から雑誌中心へ、雑誌の実質も内容から単なる広告媒体へと変化したことを意味していた。出版という営みがメディア事業=広告ビジネス化していくなかで、「活字」のもつ本来的な意味は見失われていった。もちろん橋本治は、この本で単純に「活字文化の衰退」を嘆いたわけではない。「活字文化」を担う側にもそれなりの責任があって、衰退が起きた。だから橋本は、この論集の主旨を次のように宣言する。

「私は、活字=言葉こそがあらゆる文化の中心のなるべきものだと思っている。何故ならば、人は言葉によって思考するからだ。思考を言葉によって整理するからだ。人の中心に言葉があると言ってもよいだろう。それ故にこそ、言葉は容易に権力となりうる。」『浮上せよと活字は言う』(平凡社 1994年)