人間は、さまざまな生物をドムスに囲い込んできた

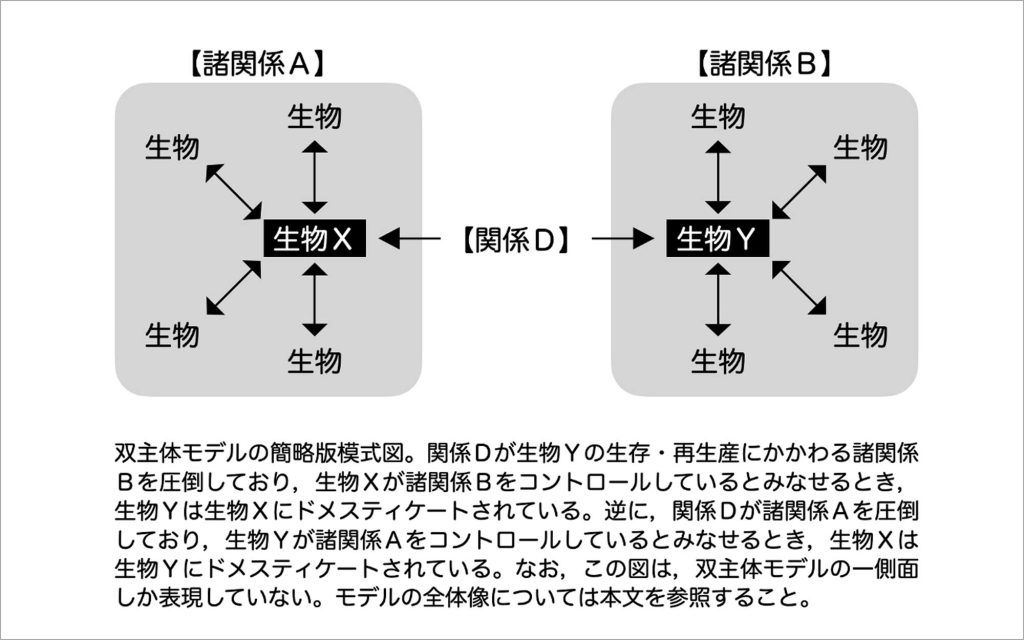

どのモデルに依拠するかによって「ドメスティケートする」という行為の意味は異なってくる。では双主体モデルにおいて、ドメスティケート主体はどのような行為をするのだろうか。

ドメスティケーションの一つの到達点として、植物工場で栽培されているトマトを想像してみよう。工場トマトは外部との関係をほぼ遮断され、生存と再生産のすべてを人間に依存して生きている。それでは、野生トマトから工場トマトに変化する過程で、人間は何をしてきたのだろうか。

まず確認しておくべきことは、野生トマトは、捕食者、種子散布者、競争相手、共生相手といった多種多様な生物たちとの関係のなかで生き、世代をつないでいる点である。そのとき人間が野生トマトを採集するとしても、あくまでトマトに関係する多様な生物の一種でしかない。

トマトはメキシコで栽培化されたと考えられるが、その詳細はわかっていない。ただ、おおよその筋書きを想像することはできる。人々が野生ト�マトを採集し、集落にもちかえる。それを食べるとき、傷んでいるものを捨てたり、種だけを吐き出したりするだろう。集落周辺でその一部が発芽し、生長する。人々は大きく美味しそうな野生トマトを選んで採集するので、集落周辺のトマトの一群では、しだいに大きく美味しいトマトの比率が多くなってくる。そして人々は、そういったトマトの種子を、よく育ちそうな場所を選んで播くようになる、といったところだろうか。

そこから工場トマトにいたる道のりの中間に、畑で栽培されるトマトが位置づけられるだろう。畑には多種多様な生物が出入りして、トマトと関係している。その一方で、人間が、トマトを捕食者から守り、競争相手を排除し、共生相手を補助し、種子を播く。さらに、トマトがよく生長するように、水や養分をあたえる環境を整備する。つまり畑では、人間とトマトの関係が、他種生物とトマトの関係を圧倒しており、その条件のもとでトマトは生き、世代をつないでいるのである。そして工場トマトにいたって、環境の大部分が人為的に構築されたものになり、第三の生物の関与はおおかた排除されるようになる。

ドメスティケート主体がおこなっている行為とは、このように、対象生物の生きる環境を構築しながら、自らにたいする依存度が増大するように対象生物と第三の生物たちとの関係をコントロールすることだといえる。その積み重ねをとおして、対象生物にかかる選択圧がドメスティケート主体に由来するものに集約されて、ドメスティケート主体にとって好ましい形質が対象生物の個体群に普及していく。最終的に、ドメスティケート主体との関係な�しには生存・再生産がままならない状態になったとき、その生物個体群は完全にドメスティケートされたことになる。

人間は栽培することで、植物に依存させられてもきた

ところで、双主体モデルは、人間と対になる生物もドメスティケート主体となりうることを想定する。であれば、上述の行為を人間以外の生物がおこなうことはできるのだろうか。そんなことは不可能だ、と思われるかもしれない。しかし下記に示すように「行為主体」の意味する範囲をすこし拡張するだけで、人間以外の生物をドメスティケート主体とみなすことが可能になる。

ある人間集団が特定の植物(たとえばイネ)に強く依存した生活を営んでいるとしよう。そこにいたる過程で生じたことは、人間による植物の改変だけではない。植物の性質に応じて、栽培技術が開発され、労働が組織化され、農地所有が制度化され、農耕儀礼が発達し、作物市場が形成されてきたはずである。人間の依存が一定程度�に達すると、その植物と人間のあいだにすでに構築されている関係になじむかどうかが、他の栽培植物や家畜の導入・維持・除外を左右する要件になっただろう。また、人間集団をとりまく諸制度は、随時、その植物との関係を強化する方向で再編されてきたと考えられる。そうして人間はその植物にますます依存することになる。ある種の生物は、このようにして自らにたいする人間の依存度を高めることに成功してきたのである。

むろん、ふつうの日本語の意味で「行為した」のは人間である。しかし、その生物の存在なしにはなされなかったはずの行為を人間がするとき、その生物は人間と結びついて主体性を発揮しているのだと考えるのは特段おかしなことではない。たとえば、ある種のウイルスに感染した人間は咳をする。そのとき咳をしたのは人間だが、ウイルスこそが人間をして咳をさせたのだ。このように狭い意味で「行為した」のではなくても、行為の生起に直接関与するものを行為主体と認めるなら、人間以外の生物もドメスティケート主体になりうるのである(むろん「直接」の「関与」とは何であるかついては議論の余地があるが、ここでは深入りしない)。

つまり、人間はさまざまな生物をドメスティケートしてきただけでなく、同時に、それらの生物によってドメスティケートされてきたのである。この観点から人類史を見渡したとき、むしろ特筆すべきなのは、人間の卓越した「ドメスティケートされやすさ」だといえる。人間は、さまざまな生物とのあいだに、あるいは他の人間集団とのあいだに構築している諸関係を柔軟に変化させることが得意である。だからこ�そ、特定の人間集団が特定の生物との結びつきを強めていき、結果として相互依存が高度に発達することがある。稲作農民とイネ、ウシ牧畜民とウシのような(絶対的相利共生とまではいかなくとも)かなり高度な相互依存が、生物進化の時間軸でみればごく短期間に構築されえたのは、人間の、相方生物をドメスティケート主体ならしめる能力に秀でている点にこそ、その要因があったというべきだろう。